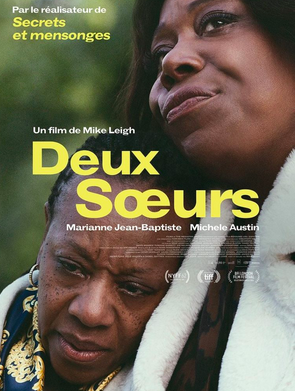

Deux sœurs (Mike Leigh, 2024)

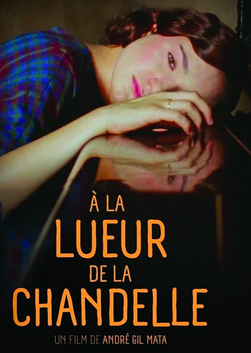

À la lueur de la chandelle (André Gil Mata, 2025)

Rien ne semble rapprocher ces deux films qui sont ces jours-ci sur nos écrans : le film de Mike Leigh, dont le titre original est Hard Truths, se déroule en Angleterre au sein de la communauté afro-descendante, le second a pour théâtre une maison au nord du Portugal. Ces deux œuvres mettent toutes les deux en scène les relations de couples de femmes, deux sœurs chez Leigh, une maîtresse de maison et sa domestique chez André Gil Mata, et chacune pose magnifiquement et dans des formes très différentes une même question : de quels maux souffrent nos proches ?

Deux sœurs est centré sur une famille : la mère, Pansy, ne cesse de se plaindre, elle est fatiguée, exaspérée, pleine d’agressivité au point de provoquer des scandales partout où elle passe (commerce, voisinage, famille), son mari se tient dans un grand mutisme, comme le fils d’une vingtaine d’années. Le père semble las, le fils, inactif, souffre de surpoids et est moqué par les jeunes du quartier. L’attitude de la femme, terrée dans sa maison, hostile à tout le monde, prête d’abord à sourire – à rire parfois –, mais plus les séquences s’enchaînent, plus le personnage de sa sœur, coiffeuse, joviale, heureuse avec ses deux filles vient en miroir, et moins on rit. On est saisi par une gêne. Pansy est-elle simplement insupportable comme elle l’a toujours été, ou est-elle dans une souffrance que personne, ni son médecin qu’elle maltraite, ni sa famille, ne comprend ? Cette souffrance est-elle physique, psychique ? Qu’est-ce qui génère ce comportement qui lui rend la vie insupportable à elle comme aux autres ? Mike Leigh n’y répond pas : le cinéaste propose des hypothèses – le deuil impossible de la mère, la souffrance du fils, la « réussite de sa sœur », ou l’insupportable vieillissement.

Ce sont deux femmes qui vivent dans la maison qui est le lieu unique du film À la lueur de la chandelle. Le cinéaste André Gil Mata pose sa caméra et dans des plans fixes, filme le quotidien silencieux de deux vieilles femmes. Il y eut un mari autoritaire, il y eu des enfants, il y eut des visites, il y eut des oiseaux et à présent, les journées ont du mal à passer. Elles sont désormais seules ; pour la maîtresse de maison, cette existence est enfin libre. Elle n’a plus de contrainte et peu importe que son corps l’empêche : son mari est mort, les contraintes ont disparu, elle vit sa vie, au point de ne plus vouloir de celle qui s’est occupée de tout dans la maison depuis des années et des années, et de tout simplement souhaiter la mettre dehors. Le film est donc aussi un face-à-face ; on passe d’une chambre à l’autre, pour se retrouver dans la cuisine. Dans la lenteur de la contemplation d’un rayon de soleil, d’un objet, d’un tableau, par de simples et légères allusions, le réalisateur portugais peint deux magnifiques portraits de vieilles femmes. C’est rare. C’est précieux. Souffrent-elles ? Il y a bien des médicaments sur la table de nuit de l’héroïne. Est-ce pour soulager ses maux ou mettre fin à ses jours ?

Deux sœurs et À la lueur de la chandelle tranchent en n’imposant aucune image de la vieillesse et de la souffrance psychique. Grâce au regard attentif et pudique de ces deux cinéastes, le spectateur devient le témoin d’un moment de vie dont il n’est jamais exclu, sans doute est-ce la grande qualité de ces deux œuvres, et ce qui me plaît aussi, d’être fondamentalement généreuses.

Philippe Artières