C’est quoi être vieux ou vieille ? Serait-ce comme changer de nom, de peau, voire d’identité en prenant de l’âge ? Serait-ce ainsi une caractéristique aussi forte que le genre ? Ou n’est-ce qu’une étape de la vie comme il y en a d’autres, sans que pour autant la personne passe une frontière ?

Pour y répondre, débattons, mais d’abord amusons-nous à faire un détour par l’intelligence artificielle à qui nous avons posé la question : être vieux ou vieille, est-ce une identité ?

Voilà la réponse ChatGPT, sur un tempo philosophique.

« Vieillir est l’un des rares destins que nul ne peut fuir. Pourtant, si l’on accepte volontiers l’idée de « devenir vieux », on peine à se reconnaître comme « vieux ». Ce mot, souvent chargé de mépris ou de malaise, ne décrit pas seulement un état biologique : il dit quelque chose du rapport que l’individu et la société entretiennent avec le temps, la finitude et la transformation de soi.

Mais dès lors, peut-on parler d’une véritable identité du vieux ? Vieillir, est-ce changer d’être, ou simplement continuer d’être autrement ?

I. Le vieux, un être dans le temps

Pour le philosophe, vieillir n’est pas seulement une altération du corps : c’est une expérience du temps vécu.

Paul Ricœur parlait de « l’identité narrative » : nous nous définissons par l’histoire que nous racontons de nous-mêmes. Vieillir, alors, c’est voir cette histoire s’épaissir – se charger de mémoire, de regrets, de sens.

Mais cette continuité se heurte à l’expérience de la discontinuité : le corps n’est plus le même, le monde change, et le regard des autres se transforme. L’identité du vieux se situe dans cette tension entre persistance du moi et altération de l’être.

Ainsi, le vieux n’est pas un autre que soi : il est le même devenu autre. Vieillir, c’est se découvrir étranger à soi-même – non par rupture, mais par lente métamorphose.

II. L’assignation sociale : être vieux ou être dit vieux

Pourtant, l’identité du vieux n’est pas seulement intérieure : elle est aussi assignée.

Dans nos sociétés modernes, marquées par le culte de la jeunesse et la productivité, être vieux signifie souvent être relégué à la marge. La vieillesse devient un statut social, voire une catégorie administrative.

Michel Foucault nous inviterait ici à voir dans cette catégorisation une forme de pouvoir symbolique : la société nomme « vieux » ceux qu’elle ne veut plus voir comme acteurs du présent.

Mais cette étiquette est trompeuse. Être vieux, ce n’est pas seulement subir le temps, c’est aussi l’habiter autrement. Celui qui a vieilli ne vit pas moins : il vit différemment. Il se libère du regard utilitaire, du devoir de plaire, pour accéder à une forme de lucidité. La vieillesse devient alors un espace de vérité – celui où le masque social tombe.

III. Vieillir : entre sagesse et liberté

Dans la pensée antique, la vieillesse n’était pas honteuse : elle était l’âge de la sagesse.

Chez Aristote, elle apportait prudence et discernement ; chez Cicéron, elle libérait des passions et des illusions de la jeunesse.

Aujourd’hui, dans un monde qui valorise la nouveauté et l’efficacité, cette sagesse semble dévaluée. Pourtant, elle demeure une forme de liberté : la liberté d’accepter l’impermanence, d’assumer la lenteur, de regarder la vie sans se mentir.

Vieillir, ce n’est pas renoncer à soi, mais réécrire son rapport à soi et au monde.

C’est peut-être, paradoxalement, le moment où l’on cesse de courir après une identité pour enfin l’habiter pleinement.

Conclusion

Le vieux n’est pas une essence, ni une étiquette : il est une façon d’exister dans le temps.

Être vieux, c’est expérimenter la limite, mais aussi la profondeur.

Loin d’être une perte d’identité, la vieillesse peut être un accomplissement – celui d’une conscience réconciliée avec sa finitude.

En ce sens, la question n’est pas de savoir si le vieux a une identité, mais plutôt de reconnaître que vieillir, c’est continuer d’en inventer une, jusque dans la dernière seconde. »

Voilà. La copie de l’IA est sérieuse, bonne élève à tous crins, un rien désincarnée, sans le contexte. Alors, poussons l’âge un peu plus loin.

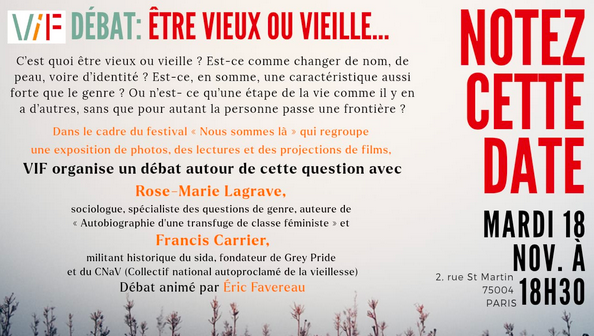

Dans le cadre du festival « Nous sommes là » qui regroupe une exposition de photos et des films, VIF organise donc un débat autour de cette question avec Rose-Marie Lagrave, sociologue, spécialiste des questions de genre, auteure entre autres d’Autobiographie d’une transfuge de classe féministe. Et Francis Carrier, militant historique du sida, fondateur de GreyPRIDE et aujourd’hui du CnAV (Conseil national autoproclamé de la vieillesse).

Mardi 18 novembre de 18h30 à 20h00,

2 rue Saint-Martin, 75004 Paris

Entrée libre