Ancien chef de service de gériatrie de l’hôpital Georges Pompidou et de l’hôpital Corentin Celton, Olivier Saint-Jean vient de soutenir un mémoire sous la direction d’Olivier Wieviorka sur « L’hécatombe des vieux. La surmortalité dans les hospices de l’Assistance publique de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Membre de VIF, Olivier Saint-Jean est venu nous le présenter et en débattre. Et ce fut passionnant et déroutant. Car le parallèle qui s’est assez vite imposé a été la comparaison entre la situation vécue par les fous et celle par les vieux. Avec « LA » question qui émergeait : pourquoi une « hécatombe » a-t-elle été reconnue chez les fous, et niée chez les vieux ? Cela tient-il à une histoire, ou au fait que dans les années 1980 un mouvement sur la psychiatrie existait ? Ou est-ce à nouveau le constat que les vieux, vivants ou morts, restent encore plus invisibles que le fou du village ?

En tout cas, Olivier Saint-Jean en parle, avec chiffres et tableaux pour la démonstration. En tordant en partie l’idée d’une volonté délibérée du gouvernement de Vichy d’affamer les fous ou les vieux, c’est plus « l’archaïsme criminel » des structures qui a joué, selon l’expression d’Henri Rousso.

Nous publions la conclusion de son mémoire, impressionnant travail sur un trou noir autour de la vieillesse.

« La Seconde Guerre mondiale est à l’origine d’un grand nombre de victimes civiles indirectes, dont l’identification et la reconnaissance mémorielle ont été tardives.

En France, on a distingué la surmortalité des malades hospitalisés dans les asiles d’aliénés au terme d’une polémique dont la virulence et la durée ont, d’une certaine manière, entravé les travaux des historiens. Il en est ressorti une reconnaissance mémorielle officielle en 2016, par la quantification de leur surmortalité, estimée à 45 000, et la détermination de leur cause de décès, la famine lente. L’occupant nazi, pillard des ressources alimentaires du pays, est désigné comme unique coupable, car le régime de Vichy est lavé de toute arrière-pensée exterminatrice dès lors qu’il réagit aux sollicitations des professionnels par l’octroi d’un supplément alimentaire aux asiles à la fin de l’année 1942. Cependant une réalité historique plus complexe émerge lorsqu’on élargit la temporalité d’étude de la surmortalité des fous. Celle-ci débute dès 1938 et raisonnablement s’explique par ce qu’Henri Rousso avait soupçonné, à savoir « l’archaïsme criminel des hôpitaux psychiatriques », formule résumant bien les conséquences d’une suroccupation des lits et d’une prise en soins défaillante.

D’autres victimes civiles de ce conflit existent mais n’ont fait l’objet d’aucune étude approfondie : les vieillards des hospices. Un effectif de surmortalité, 50 000, est cité, sans référence réelle. Connu des historiens, ce fait n’a eu aucun écho dans la société civile, encore moins au sein d’une communauté gériatrique aujourd’hui structurée. Pourtant cet effectif est supérieur à celui des aliénés, montrant bien que le refoulé des questions portant sur la vieillesse est tenace.

Notre travail a porté sur ces vieillards morts de la dégradation de leurs conditions de vie durant la Seconde Guerre mondiale. Et plus particulièrement sur ceux des hospices, la fraction la plus fragile de cette population, pauvre, indigente et dont on devine que le parcours de vie antérieur a été dur. La IIIe République finissante et l’État français ont manqué́ à leurs devoirs de protection de ces vieillards pauvres. Les années trente n’ont pas été un âge d’or pour eux et Vichy, malgré la création de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), ne les a pas favorisés. La médecine, pourtant en plein essor à l’époque, s’est désintéressé de la question de la vieillesse. Quant aux structures sanitaires, elles investissent massivement dans le soin aux malades curables et ne poursuivent pas l’effort de modernisation des hospices entrepris au XIXe siècle. De plus, la crise économique des années trente paupérise les petits rentiers âgés et projette dans la misère nombre de travailleurs âgés. En témoigne l’augmentation massive du recours aux prestations de l’assistance à l’indigence régies par la loi de 1905. C’est donc une population âgée très fragile qui aborde les épreuves de la guerre.

Comme pour les fous des asiles, trois questions s’imposent : combien de morts en excès, de quoi sont-ils morts et Vichy (ou d’autres) a-t-il voulu se débarrasser d’une population inutile ?

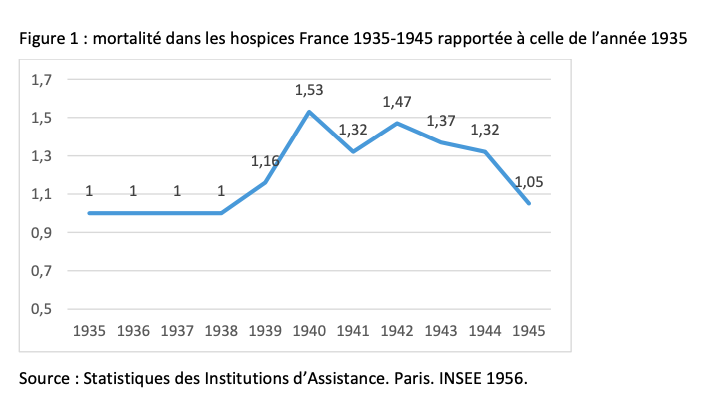

À la question quantitative, la réponse n’est pas unique. Nous n’avons pas creusé la question des vieillards vivant à domicile, au-delà de la découverte d’une étude parcellaire portant sur les Parisiens âgés de plus de 60 ans montrant une augmentation de 42,2% de la mortalité́ durant la période 1940-1943. Les quotients quinquennaux de mortalité augmentent pour les deux sexes pendant la guerre et leur étude reste à faire pour quantifier l’impact de la guerre sur la population générale des vieux Français. Par contre, l’étude des Statistiques des institutions d’assistance nous renseigne précisément sur la population des vieillards indigents vivant dans les hospices publics. Durant la période 1939-1945, l’excès de mortalité est proche de 40 000, soit une augmentation moyenne durant la période de 32% en référence à l’année 1937. La surmortalité débute en 1939 (+16%), est maximale en 1940 (+53%), se stabilise grossièrement ensuite pour s’effondrer en 1945 quand elle revient pratiquement au niveau des années d’avant-guerre. Ce profil de taux de mortalité est différent de ce qui est observé pour les asiles d’aliénés. Pour les vieillards, le taux moyen est plus important (c’est logique compte tenu de leur âge) et on note l’absence de décrochage à partir de 1943. Par contre, l’augmentation relative est plus importante chez les fous. Dans le cas particulier des asiles de l’Assistance publique de Paris (APP), l’augmentation relative moyenne est un peu plus importante que la moyenne nationale, 33% à 45% selon les sites. Ces comparaisons entre institutions ou régions restent hasardeuses, faute de disposer de données détaillées.

Ainsi à la question combien, on ne peut donner qu’une réponse partielle : au moins 40 000 morts en excès, effectif auquel il faudra ajouter ceux des populations des maisons de retraite, privées ou publiques, qui reçoivent les vieillards moins pauvres. Effectif supplémentaire difficile à quantifier pour l’heure.

Notre étude de cas de quatre hospices de l’APP apporte des informations utiles à la compréhension de cette surmortalité. Un effet structure, lié aux simples conditions architecturales, est perceptible dès lors que dans les vieux hospices datant du XVIIIe siècle, la surmortalité́ est plus élevée que dans les hospices construits au XIXe et spécifiquement conçus pour accueillir des vieillards. La constatation d’une augmentation de la mortalité dès 1939, avant toute restriction alimentaire, est difficile à interpréter, sauf à considérer que les multiples déplacements de ces vieillards, par évacuation en province, changement de site ou de bâtiments pour faire de la place à de potentiels soldats blessés, soient mortifères. Ce qui n’est pas impossible au vu de données gériatriques des années soixante-dix.

L’analyse des causes médicales de décès est particulièrement informative et montre leurs modifications profondes durant la guerre. On assiste à une baisse progressive de la principale cause de mortalité d’avant-guerre : les bronchopneumopathies infectieuses non tuberculeuses responsables de 25% des décès en 1938 et 8% en 1944. Ces infections étaient à l’époque pour l’essentiel liées à des virus, la grippe au premier chef, et on peut suspecter une moindre circulation virale durant l’Occupation. Les difficultés de déplacement des populations ont en quelque sorte réalisé une forme de confinement, confinement dont l’expérience récente de l’épidémie de Covid 19 montre l’efficacité́ sur la circulation virale. Les autres modifications tracent les conséquences des restrictions alimentaires imposées dès 1940. Ces restrictions aboutissent à des déficits qualitatifs importants (en vitamines, en calcium, en fer notamment) et quantitatifs en calories. Les déficits en vitamines et en fer expliquent assez bien l’augmentation des décès par insuffisance cardiaque. Le déficit en calories réalise un régime de famine dont l’impact se traduit par l’émergence de causes de décès absentes ou marginales avant et après la guerre. Comme pour les fous, on note des décès par cachexie, escarres, tuberculose, diarrhée. Plus spécifiquement gériatriques, les décès par hernie étranglée, fracture du col du fémur augmentent significativement. Ces « pathologies de misère » ne semble pas frapper au hasard. Elles ne concernent que les vieillards indigents car chez les petits rentiers de l’hospices d’Ivry, leur absence est remarquable. Reste une augmentation importante des décès par « sénilité́ » dont l’interprétation est impossible.

Le lien entre surmortalité et restriction alimentaire nous semble donc indiscutable mais il est renforcé par des cofacteurs liés à des déterminants sociaux certains.

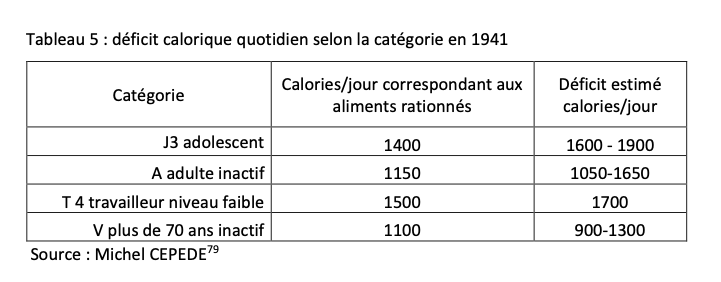

Les procédures de rationnement mises en place par Vichy et sans cesse aggravées au fil des ans accordent la plus faible ration à la catégorie V, celle des vieillards de plus de 70 ans, hors agriculteurs. On pourrait suspecter une volonté affirmée de défavoriser les vieillards au profit des jeunes ou de la population active, s’appuyant sur des notions ambiguës de diététique médicale qui laissent à penser que les vieillards auraient un métabolisme de base ralenti. En réalité́, ce n’est pas vrai car la détermination des rations reste essentiellement basée sur la notion de croissance (la jeunesse) et l’activité physique (les travailleurs). Ainsi, la différence en calories entre les catégories A (inactifs de moins de 70 ans) et V est marginale. Si l’on raisonne, ce avec les outils diététiques de l’époque, en termes de déficit calorique quotidien, les vieillards ne sont pas les plus mal lotis. Leur déficit quotidien est estimée entre 900 à 1 300 cal/j, alors que celui des J3 est de 1 600 à 1 900 cal/j. La famine concerne toute la population et les vieillards ne sont pas victimes d’une réelle discrimination. Vichy n’a pas planifié l’hécatombe des vieux.

Mais pour survivre il faut trouver des compléments sur les marchés, libre ou noir. Les vieillards des hospices n’en sont pas capables. Ils ne sortent pas ou très peu de leurs murs, sont pauvres et souvent sans le soutien d’une famille qui pourrait apporter des colis de nourriture. Leur survie va donc dépendre du fonctionnement de l’institution qui les héberge, par essence dépendant donc de nombreux facteurs géographiques, et organisationnels.

Le cas de l’APP est à cet égard démonstratif car la question d’un rôle protecteur de cette institution n’est pas saugrenue. C’est d’abord ce qui ressort des rapports de son administration. En 1943, un directeur de maison de retraite affirme même que ses administrés sont mieux nourris que s’ils vivaient en ville. Il est vrai que l’APP dispose de ressources exceptionnelles par ses stocks antérieurs, sa puissance financière, sa logistique très structurée et son droit de priorité sur l’approvisionnement de la ville de Paris. Il semble qu’elle ait été capable d’assurer les rations officielles tout au long de la guerre, quand la population générale peinait à échanger ses tickets de rationnement pour de la nourriture. Plus encore son approvisionnement est fonction d’un état déclaratif d’activité dont la véracité ne semble pas avoir fait l’objet de contrôle. Cette spécificité́ transparaît dans les comptes moraux et financiers annuels qui comportent des tableaux détaillant pour chaque aliment la quantité fournie chaque jour aux vieillards. Si l’on considère que ces tableaux sont sincères, les modes de calcul étant inconnus, on peut suivre la réduction des rations au fil des années. Ainsi en 1944, ce qui est servi aux vieillards est bien un peu plus riche en calories que la ration officielle V. Tout en offrant des rations de famine, les repas à l’APP comportent plus de viande, de pommes de terre et de vin. Mais on ne peut affirmer que ce petit supplément module réellement de la surmortalité.

Le profil évolutif des réductions alimentaires dans les hospices peut être comparé à celui des autres modes d’hospitalisation à l’APP, par exemple hospitalisation générale ou spécialisée. Il n’apparaît pas de décrochage de pente évident, ce qui laisse à penser que l’APP n’a pas détourné de la nourriture au détriment des vieux pour la donner aux malades curables. Comme pour la population générale, la pénurie est partagée assez équitablement. Ainsi, tout comme Vichy, la direction de l’APP n’a pas planifié de réelle politique de famine spécifique des vieux.

Des réponses donc aux questions initiales, mais d’autres pistes méritent d’être creusées.

La première concerne la mortalité des vieillards indigents hors hospices, c’est-à-dire vivant à domicile avec l’allocation de secours. Bien que la création de l’AVTS aboutisse à la radiation d’une part importante de leur effectif dès 1942, les Statistiques des institutions d’assistance peuvent permettre le calcul d’un taux de mortalité, possiblement ventilé par département malgré les aléas de collecte des données. Ce taux pourrait être comparé avec les quotients quinquennaux de mortalité qui sont déclinés par tranche d’âge selon le sexe. On pourra ainsi peut-être mieux approximer la surmortalité en population générale et en population d’indigents. Et peut-être valider cet effectif de 50 000.

La seconde concerne les taux et causes de mortalité ainsi que le possible rôle protecteur de l’APP. N’oublions pas qu’en outre, les vieillards de l’APP ont accès largement grâce aux infirmeries à un système de santé dont la qualité est certaine et qu’une telle offre n’existe pas dans les hospices municipaux, en Île-de-France ou ailleurs. Il serait donc intéressant de dupliquer notre étude sur d’autres sites, à la condition de disposer de données équivalentes, de mortalité, de taux d’occupation comme de causes de décès. Cela risque de ne pas être le cas mais un premier contact avec des centres d’archives laisse deviner qu’au moins le calcul d’un taux de mortalité serait possible dans d’autres hospices d’Île-de-France.

Quelles qu’en soient les causes précises, des dizaines de milliers de vieux des hospices sont morts en excès des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et du rationnement alimentaire, sans qu’il ait existé une volonté exterminatrice de Vichy. Ils méritent indiscutablement un geste mémoriel comme l’ont eu les fous. Ces derniers ont bénéficié d’une mobilisation de la société civile et des psychiatres à travers une polémique qui, malgré ses errements, a eu au moins le mérite de porter la question historique. Rien de tout cela ne s’est produit pour les vieillards des hospices. Cette absence en dit long sur la place qu’ils occupent dans notre hiérarchie sociale, tout comme sur la faiblesse des corps sociaux et professionnels qui prétendent les représenter. »