Marc Pataut est un photographe qui aime ce qu’il voit. Il prend son temps, il ne peut pas être une vedette, il a, comme on dit, « une pratique artistique aux dimensions sociales et politiques ». La photographie est, à ses yeux, d’abord une relation et un lieu avant d’être une image.

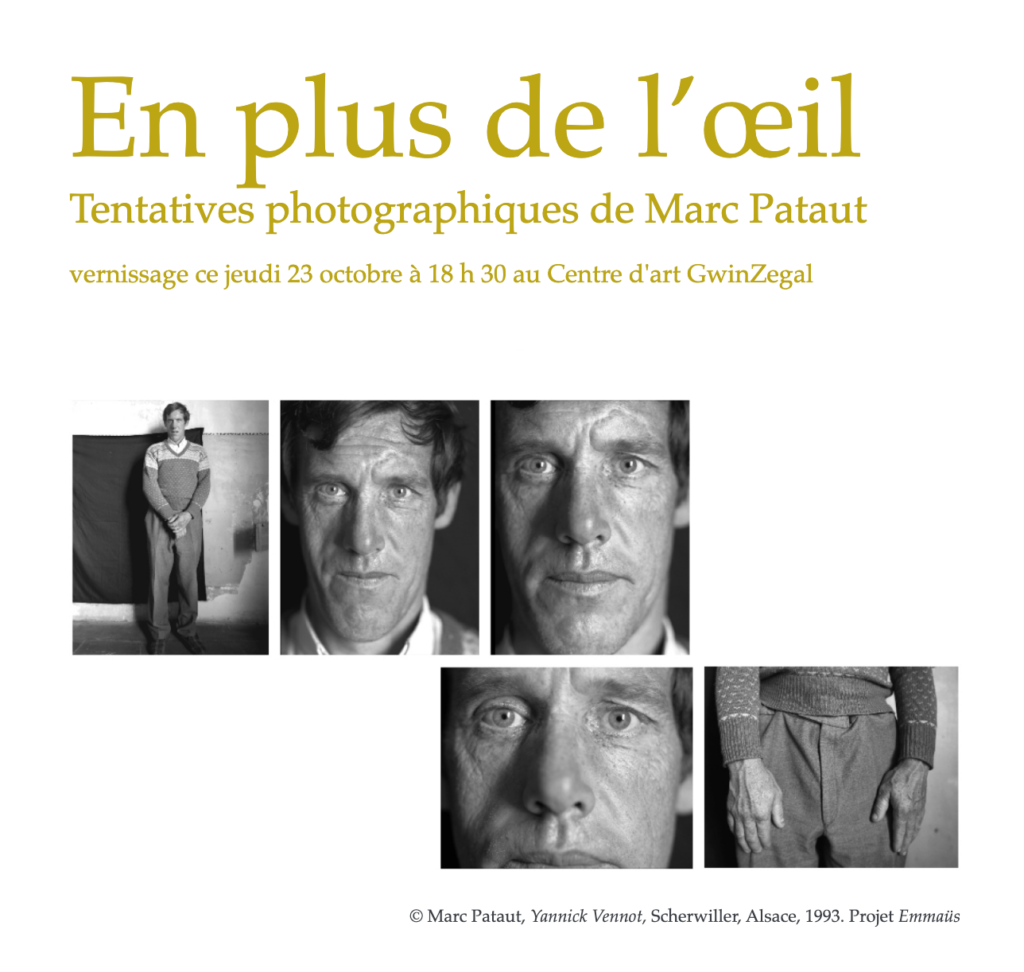

Ce mois d’octobre, il est à l’honneur, ce qui est si mérité. « J’ai une double actualité. Je vais participer à une expo au musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône, « Face à ce qui se dérobe, les clichés de la folie », qui explore les rapports entre la photographie et la « folie », à partir du 17 octobre. Ce sera une rétrospective de tout ce qui s’est fait sur la folie. Il m’a été demandé d’exposer le travail que j’avais fait à l’hôpital de jour d’Aubervilliers en 1981. En même temps, je participe une autre expo à Guingamp, au Centre d’Art GwinZegal « L’œil, le corps », à partir du 24 octobre. »

La photographie, c’est aussi un rapport de corps

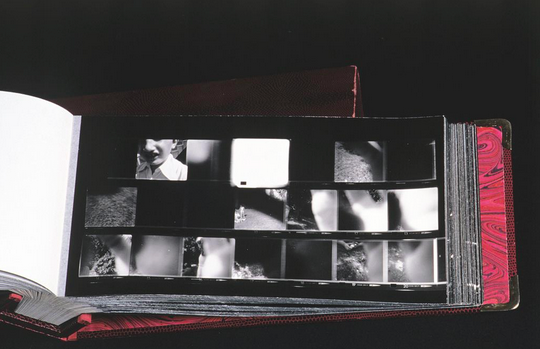

« En 1981 donc, j’étais jeune photographe qui sortait des Beaux-Arts. Je ne savais pas trop de choses ni sur la photographie, ni sur quelle était ma place dans la société. J’étais entré dans une agence de presse qui s’appelait Viva dans l’idée de devenir un grand photographe et de faire un grand reportage. J’avais un copain qui bossait dans un hôpital psychiatrique et je lui disais, « Tiens ça m’intéresserait d’aller y faire des photos », dans l’idée de dénoncer l’asile, dénoncer le fait qu’on enferme des gens. Un an après, cela devient possible. Ils pensaient que lors d’un congé maternité, un autre infirmier n’aurait pas eu le temps d’établir un vrai rapport avec les enfants. C’est ainsi que par demi-poste, il y a eu de la peinture, du théâtre et de la photographie. J’ai commencé à faire ce travail et je me suis retrouvé piégé dans une institution où les gens travaillaient avec des enfants de façon à ce qu’ils souffrent moins. Donc j’ai compris que ce qu’il fallait, c’était se mettre au travail, ne pas dénoncer, ne pas avoir un regard extérieur. Très vite, j’ai donné des appareils photo aux enfants et les images qu’ils m’ont renvoyées m’ont complètement bouleversé, c’était une vraie révélation. Je mettais un beau filet noir autour de mes images et j’essayais de faire rentrer le monde là-dedans. Et tout d’un coup, j’étais face à des images qui explosaient tout ça. Si je veux vous représenter, je vais représenter votre visage, simplement. Dans les images des enfants, c’est ailleurs, c’est à côté, c’est des bouts de genoux, c’est sous la table, ce sont des cheveux. À moment donné, je donne un appareil photo à un enfant et l’enfant se met l’appareil photo sous le cou et cet enfant fait des photos, il me photographie. Et cette photographie ne passe pas que par l’œil, elle passe aussi par son corps. Je comprends massivement à ce moment-là que la photographie, c’est aussi un rapport de corps. C’est comment je vais mettre mon corps à côté du vôtre pour faire un portrait de vous. J’ai vu ces images, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j’avais fait les Beaux-Arts en sculpture avec Étienne Martin.

Il n’y a pas que l’artiste qui travaille, il y a aussi les modèles

La relation

Pour moi, l’œuvre est dans la relation que j’ai avec les personnes. C’est ce qui me permet, du coup, d’abandonner plein de choses, de passer du temps, de laisser le temps filer. Je ne suis pas obnubilé par la production d’une forme qui va être encadrée, exposée, vendue… Ce n’est pas la chose première. Ce qui est intéressant, je trouve, c’est comment on peut faire exploser sa propre pratique entre œuvre et activité.

Dans les années 1980, c’était assez rare, de donner des appareils photo aux enfants ou d’aller faire des photos dans un hôpital psychiatrique ou en prison. Aujourd’hui, faire des résidences courtes est devenu le quotidien de tous les artistes. Alors que, par exemple à Béziers, j’ai travaillé sur la durée dans un hôpital de jour avec des patients adultes schizophrènes et leurs thérapeutes. On a commencé à travailler, à faire des portraits, avec ma chambre, mes châssis, le fond, mon pied, etc. J’y allais une semaine toutes les six semaines. C’est un rythme que j’aime bien, c’est le temps nécessaire pour moi pour développer les films, faire des tirages, prendre le temps de bien regarder. Et puis en même temps, six semaines, c’est un temps qui permet aux gens avec lesquels je travaille de ne pas oublier et de penser aussi à ce qu’on a fait. Et donc quand j’y allais toutes les six semaines, la psychologue et l’ergothérapeute étaient là du lundi matin au vendredi soir en permanence dans l’atelier. C’est un truc insensé que je n’avais jamais vu, ils étaient là avec moi et leurs patients. Ils ont inventé un rapport aux patients complètement différent, d’habitude tu soignes les gens individuellement ou par petits groupes, mais pas sur cinq jours d’affilée. J’ai compris qu’il y avait une invention de leur part et que l’invention n’était pas que du côté de l’artiste, il y avait aussi une invention du côté de l’institution. Oui, une invention qui n’est pas forcément nommée, n’est pas forcément dite, n’est pas forcément même verbalisée, mais elle est là, elle existe. Et pour moi, cela m’intéresse vraiment, cette idée qu’il n’y a pas que l’artiste qui travaille, il y a aussi les modèles, et qu’il faut trouver une place à ce travail-là, il faut le nommer. Sinon, l’artiste vient, il fait des photos avec les gens, il monte un atelier et puis il a une exposition, on va voir un catalogue, et c’est l’artiste qui est célébré.

Psychiatrie et politique

La psychiatrie ? Je ne connaissais rien à la psy. Les années 1980, c’était l’époque de Karlin et Lainé, il y avait pas mal de films à la télé. Je sortais des Beaux-Arts, mais le côté politique de la chose m’intéressait. Foucault, tout ça, le comité prison, c’était cette idée de donner la parole aux prisonniers, et pas de parler à leur place. On comprend bien dans le livre de Tony Lainé (Le défi de la folie) qu’à l’époque, faire de la psychiatrie, être psychiatre, c’était faire de la politique. Ce n’était pas différencié. Ton métier était politique, ton activité était politique. C’est quelque chose qu’on a complètement perdu aujourd’hui. On a séparé la politique de l’activité, complètement.

On dit que toutes les institutions vont mal, c’est vrai… L’institution peut être malade mais tu trouves toujours dedans des personnes singulières qui ont envie de bosser, qui détournent les trucs et qui rendent possible la psychothérapie institutionnelle pour un temps. Aujourd’hui, l’hôpital de jour est retourné à l’hôpital, il n’est plus en centre-ville, cela change tout, ce sont des histoires de fric.

Enfants et vieux

Ces dernières années, j’ai fait un travail avec Peuple et culture Corrèze, sur le plateau de Millevaches dans un petit village qui s’appelle Peyrelevade. Je cherchais une école à la campagne, la plus petite entité d’apprentissage possible, la classe unique, pour faire un travail sur l’idée de transmission. J’avais connu la directrice enfant, à l’occasion d’un précédent travail à Tulle en 2000 (« Sortir la tête »). On a commencé à travailler avec les enfants, faire des photos, sur une idée un peu utopique de ribambelle, de lien, de groupe. Je prenais des moitiés de visages que j’assemblais à d’autres moitiés de visages, soit de la même personne soit d’une autre. On a passé un an à faire ça. Puis, comme il y avait un EHPAD dans le village, j’ai aussi fait des photos avec les gens de l’Ehpad pendant un an. Je me suis aperçu du gâchis que c’est. Toute l’humanité qu’il peut y avoir dans ces lieux, la mémoire, tout ça, c’est à l’abandon, c’est ignoré du reste du village, alors que ça pourrait être des lieux de vie incroyables. Ce sont des histoires de fric aussi, les infirmiers ou les aides-soignants ne restent pas. Il n’y pas de poste, pas de fric. Mais, il se trouve quand même que dans cet Ehpad, il y’a un animateur qui est une espèce de bombe. C’est le sosie officiel de Charlie Chaplin, il donne des spectacles partout en Europe et donc il est là à mi-temps. Mais le mi-temps qu’il passe à l’Ehpad, il fait quelque chose avec ses patients, il les fait chanter, il les amène au spectacle, c’est merveilleux, c’est ce que devraient être les Ehpad. Et donc là, j’ai fait des photos magnifiques.

Pourquoi on fait des portraits ?

Dans ce village de 800 habitants, en plus de l’école et de l’Ehpad, il y a le Cada (centre d’accueil de demandeurs d’asile), le Planning familial de la Corrèze, et une MAS (maison d’accueil spécialisée pour handicapés). Donc cinq institutions majeures, c’est un choix politique, c’est aussi un modèle municipal de vivre ensemble. Et donc, j’ai fait des photos au Cada. Mais, je ne parle pas anglais je n’ai pas un rapport naturel avec les gens qui parlent l’anglais ou les migrants. J’avais sympathisé avec quelqu’un qui avait dit « ok » pour le projet, mais il était malade le jour où je suis arrivé avec ma chambre, mes châssis, etc. Donc je me suis retrouvé avec les migrants, tout seul. Et puis je me suis démerdé. Je ne sais pas comment ça s’est fait. Déjà, ils m’ont accueilli, c’était génial, et j’ai passé du temps à faire des photos de ces migrants, droite/gauche coupés. Il y a des choses très belles. Ce qui ne m’intéresse surtout pas, c’est de raconter la vie des gens. Mais je ne voulais pas les assigner à cette identité-là de migrant. Donc j’ai fait quelque chose de très silencieux et la seule chose que je leur ai vraiment demandée c’est d’où ils venaient, en essayant d’être le plus précis possible, par exemple d’une petite vallée du Panchir, paradis sur terre, pas seulement d’Afghanistan. Tu t’aperçois aussi que c’est un endroit très dur, très isolé. Il y a quand même de la solidarité dans le village. Les enfants vont à l’école, il y a des gens qui viennent donner des cours de français, on les retrouve au bar, les mecs vont au foot.

Et donc après, il y avait cette MAS, le nouveau directeur était demandeur et il m’a présenté des infirmières. Une MAS, c’est fermé à juste titre parce que les gens sont en danger. Et donc, à la première séance de photos, je m’apprête à faire mes demi-portraits. Et arrive la première môme (enfin môme ? je ne sais pas lui donner d’âge). Et puis… le mouvement ! D’avant en arrière, je me lève, je me rassois… Mais moi, qu’est-ce que je fais ? J’ai une chambre, il faut poser deux secondes pour avoir une image alors qu’eux se définissent dans le mouvement. C’est quoi, de faire des portraits de gens qui ne parlent pas, qui bougent, t’es pas sûr qu’ils te voient ? Tu ne sais pas ce que tu vois d’eux, tu ne les connais pas. Pourquoi on fait des portraits ? Ça questionne l’histoire de la photographie, ça questionne plein de choses.

Ma ribambelle, couper des visages en deux n’était pas possible. J’ai fait ce que je sais faire en artisan, seize photos par personne. J’ai tiré toutes les images d’une personne pour voir ce que ça donne. Et là, c’était merveilleux. C’est ça qui se rejouait. Parce que tu es face à quelqu’un… Je suis incapable de choisir dans ces photos : si je choisis celle-ci ou si choisis celle-là, j’induis des choses complètement différentes alors que c’est la même personne. Toutes les images sont magnifiques. Lui, il fait penser à Chet Baker. Là, c’est un handicap physique et mental à la fois. Ils ne sortiront jamais de ce lieu. Elle, sa date de naissance est notée, elle a 18 ans. Elle a la bouche ouverte. Quand je l’ai vue la première fois, je me suis dit « mais comment on va faire ? » et ça se transforme en sourire, c’est merveilleux ! Et puis surtout, je me suis aperçu qu’elle a les cheveux tressés et je me suis dit cela veut dire que l’infirmière a passé du temps à la rendre belle. Cette môme ne parle pas, elle bouge, elle est aphasique, mais malgré tout, il y a quelqu’un qui… qui lui redonne une dignité, qui la qualifie. C’est merveilleux quand tu arrives à décrypter ça sur une image et pas seulement le handicap de la personne.

Pour l’instant, je n’ai pas du tout présenté ces images. Je vais m’y remettre. Le film de Depardon, San Clemente, m’avait tout de suite gêné parce que j’y avais vu immédiatement une esthétisation de la folie. Cette espèce de performance des photographes à photographier le handicap. J’essaye au contraire de ne pas faire ça mais c’est un vrai problème, comment montrer ces photos à un public, comment amener les gens à s’interroger ? »

Propos recueillis par Agnès Roby-Brami