C’était un ciel gris, anodin, avec une de ces couleurs d’octobre qui ne laisse pas de trace. Nous attendions dans un long couloir de rez-de-jardin. « Consultation de mémoire », disait la pancarte. Drôle de mémoire.

Du monde attendait, des gens aussi variés que malheureux. Dans ce service, spécialisé dans les atteintes neurologiques, on ressent comme un condensé de l’injustice de la vie, avec des silhouettes d’hommes jeunes, atteints sûrement de maladie de Parkinson, accompagnés par leurs femmes, et d’autres aux âges incertains. On attendait, sans trop savoir, devant la porte du Dr S. Ma mère n’avait pas changé. Elle résistait. Elle tenait son rôle, droite et forte. Elle avait accepté de venir à cette consultation, ne refusant pas grand-chose à ses enfants. Peut-être y croyait-elle aussi ? Mais comme toujours dans ce genre de situation, les uns comme les autres, nous minimisions. « C’est juste pour voir », lui avait-on dit. Mais voir quoi ? Une de mes belles sœurs avait, un jour, lâché : « Mais vous ne vous rendez pas compte, votre mère peut tourner en rond, répéter dix fois la même chose. »

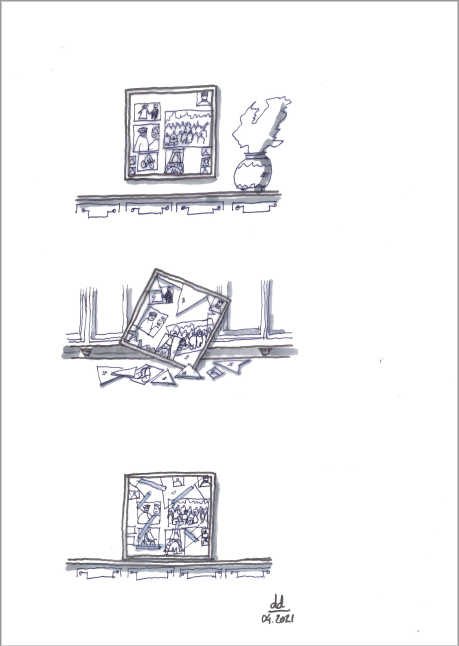

Le monde à l’envers

Notre mère ? C’était l’âge. Elle avait 82 ans. Comment imaginer qu’une femme qui a toujours voulu tout maîtriser, ou du moins en donner l’impression, pouvait baisser les bras, et laisser à d’autres le choix de décider ? Comment croire qu’elle, qui adorait tant le contact, pouvait le perdre ? Ce n’était pas envisageable, cela lui ressemblant si peu. Dans le couloir, ma mère ne changeait pas ses habitudes, s’énervant du retard, imaginant ce qu’elle allait faire ensuite de sa fin de journée, s’inquiétant pour mon père qui détestait rester seul, et nous remerciant une nouvelle fois de l’avoir accompagnée. Rien que de très habituel.

La consultation a duré vingt-cinq minutes, la moitié s’est déroulée en tête-à-tête, l’autre en ma présence. La médecin tenait sa place, renvoyant une impression de pro, habituée à ce genre d’échanges particulièrement sournois, car il s’agissait, derrière des questions anodines, de pointer les failles, les manques, les oublis. Et la médecin devait le faire, l’air de rien, comme si nous tous oubliions, parfois, le jour où nous sommes.

La Dr S. le faisait, en prenant des notes. Puis elle a fait écrire ma mère. Il y avait quelque chose de déroutant à observer ce jeu-là. Ma mère, pendant vingt ans, a dirigé un cabinet de recrutement. C’est elle qui posait des questions, mêlant dans tous ces entretiens un mélange de professionnalisme et de propos rassurants, comme une mère aimante à l’égard de ces femmes ou de ces hommes qui affrontaient le chômage. Et là, c’était le monde à l’envers. Et il fallait trouver cela « normal ». « Normal » qu’on lui demande d’écrire ou de remplir des cases, elle, la graphologue qui avait regardé d’un tout autre œil ce qu’on lui écrivait, pointant telle patte de mouches, tel espace blanc, trop blanc entre deux mots, ou ces fins de lignes d’écriture qui fléchissaient ou remontaient trop. Bref, là encore, sans le savoir, on lui demandait de passer de l’autre côté du bureau.

– « Et le prénom de vos 5 enfants ? De vos 18 petits-enfants ? »

Un jeu… Mais cela ne l’était pas. Sur le moment, nous espérions simplement qu’elle n’en oublierait aucun, et je ne m’interrogeais pas sur la grossièreté de la situation. Est-ce déjà cela, la frontière avec la vieillesse ? Des règles à part…

Faute de mots

À la fin, la Dr S. a choisi ses mots. Pour nous faire comprendre que la partie n’était pas gagnée, elle utilisa des qualificatifs techniques, « début de troubles dégénératifs », « avec troubles aphasiques ». Car c’était cela le plus visible : ma mère cherchait ses mots. Tout le temps. À chaque instant. Des mots qui lui venaient en bataille, puis qui semblaient rester dans ses lèvres. Des mots qu’elle aimait tant et qui maintenant l’évitaient.

Ma mère a toujours détesté le silence : lors d’un dîner, on s’amusait à l’observer quand elle se lançait dans une phrase et que nous savions fort bien qu’elle ne savait pas encore la suite, mais qu’importe, il fallait parler, dire des mots puis d’autres mots, surtout ne pas laisser le silence s’installer. À chaque fois, elle s’en sortait, et son interlocuteur n’avait pas dû s’apercevoir de ce moment si redouté où le silence avait failli gagner la partie.

La situation avait basculé, et le monde était là, sens dessus dessous : ma mère savait ce qu’elle voulait dire, ce n’était pas le silence qui lui faisait peur, mais les mots lui faisaient la vacherie de rester dans ses lèvres. Comme un pied de nez, mais à quoi ? Parfois, la maladie n’a ni sens ni raison. C’est comme cela. Sur son visage, on voyait bien qu’elle ne trouvait pas cela très drôle, mais là encore, comme toujours, elle se montrait fière. Faute de mots et après bien des tentatives infructueuses, elle murmurait que finalement non, elle n’avait rien à dire. Même là, même perdue, elle ne voulait pas que le silence l’emporte, à moins qu’elle ne l’ait elle-même décidé.

Avant de lui donner un rendez-vous pour dans un an, la Dr S. a rempli une ordonnance, lui prescrivant de l’Aricept®, un médicament largement utilisé dans les formes précoces de la maladie d’Alzheimer. À l’époque, on savait que son efficacité était quasi nulle, mais comme l’avait suggéré une recommandation de la Haute Autorité de santé, ce médicament pouvait, dit-on, servir pour installer un… lien thérapeutique. Pourquoi pas ? En même temps, si tel était le cas, pourquoi ne pas prescrire un placebo ? Cela aurait le mérite de ne rien coûter…

Tel ne fut pas le cas, et ces médicaments ont continué et continuent à être prescrits et remboursés. Coût pour l’Assurance maladie : 300 millions d’euros. « Une somme qui pourrait peut-être utilisée à autre chose », disait alors le professeur Olivier Saint-Jean, ce qui lui a valu d’être mis sur la touche par la communauté des neurologues.

Un accident de tableau

Dans la voiture de retour, à peine étions-nous sortis de la place de stationnement, que ma mère a lâché : « Je ne veux pas devenir zinzin. » C’étaient ses mots. Puis elle a éclaté en sanglots. Elle l’a répété à plusieurs reprises, mais rien d’autre, elle n’a pas dit « Vous ne me laisserez pas devenir zinzin », non, juste ce vœu : « Je ne veux pas devenir zinzin. » Quelques instants plus tard, elle avait repris sa place, son rôle, sa vie. Elle dit juste : « Tu ne diras rien à ton père, je ne veux pas qu’il s’inquiète, il s’inquiète si vite. Quand je ne suis pas là cinq minutes, il demande où je suis passée. » Bien sûr, nous ne lui avons rien dit.

Tous les ans, nous sommes revenus dans ce couloir de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La seconde fois, la Dr S. a évoqué avec elle la question du don du cerveau, « pour faire de la recherche ». Elle lui a dit « Réfléchissez-y tranquillement ». Ma mère a dit presque aussitôt « Si cela peut servir, je suis d’accord ». Dans la voiture du retour, elle m’a juste dit : « Tu ne le diras pas à ton père, cela l’inquiéterait. » Et puis nous avons parlé d’autre chose.

La troisième fois, ma mère était de plus en plus perdue, parlait de moins en moins, répondait de moins en moins aux questions. Comme à chaque fois, la médecin passait la moitié du temps de la consultation avec elle, en tête-à-tête. À la fin, lorsque la Dr S. prenait son dictaphone pour mettre en forme la lettre qu’elle allait envoyer au médecin généraliste, j’avais la hantise des mots qu’elle allait utiliser pour le diagnostic, espérant fortement qu’elle reste dans un vocabulaire technique et incompréhensible. « Je viens de recevoir Madame F., atteinte de… »

Ma mère nous disait toujours : « Vous savez, cela a commencé quand le tableau s’est décroché, et qu’il m’est tombé sur la tête. » (1) C’était un 1er janvier, et comme tous les 1er janvier au soir, elle organisait un grand buffet de famille, élargie à quelques-uns de ses amis. Nous étions près d’une centaine. Ma mère était la reine, sa générosité épatait tous les invités. Alors qu’elle rangeait des verres ou déplaçait un plateau, le tableau lui est tombé, violemment, sur sa tête. Choc brutal, impressionnant. Et pour elle, c’était ça, la cause de ses troubles actuels : un accident de tableau. Elle voulait qu’il y ait une raison – et non pas une pénible histoire de neurones qui se connectent mal – pour expliquer cet embouteillage de mots qui s’entrebouchaient sur ses lèvres. Interrogée, la Dr S. nous avait affirmé que cela n’avait rien à voir. Ce soir-là, en tout cas, mon père a eu très peur. Et je revois ma mère, assise, au fond du salon, dans ce beau fauteuil bordeaux : sonnée, le visage blanc, le regard perdu, commençant à partir. Que pensait-elle ? Avait-elle ressenti un vent de panique devant cette grande vieillesse qui allait arriver en courant ? Ou bien, comme souvent, elle se disait qu’elle ferait le dos rond, se lancerait dans des actions répétées et nombreuses, pour s’occuper, pour ne pas perdre de temps et surtout, ne pas laisser place au silence.

Car déjà elle parlait moins, mais il fallait qu’elle s’active un peu plus. Et c’est ce qu’elle fit, se plaignant de l’immobilisme de mon père, mais se satisfaisant des contraintes que cela engendrait. « Je ne peux même pas m’en aller cinq minutes », nous disait-elle. Mais pour aller où ?

Ensemble

La quatrième fois que nous sommes retournés à la Consultation mémoire de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière… En fait, il n’y eut pas de quatrième fois. Ma mère s’est tue peu à peu, n’arrivant plus à parler, ni même à marmonner. Ma mère avait toujours ce grand sourire quand elle nous voyait, toujours ravie de ses visites, si heureuse de voir ses enfants et petits-enfants. Cela a dû être un des derniers mots qu’elle a exprimés : « C’est gentil d’être venu. »

Pour le reste, il y avait quelque chose d’incompréhensible à la voir ainsi, silencieuse, couchée, le visage embrouillé de tristesse. Il y avait quelque chose d’insupportable à faire semblant. Elle était triste, simplement triste, fatiguée de ne rien dire, de ne rien faire, obligée d’attendre, sûrement contente de rassurer mon père par sa présence. Tous les deux sur le canapé de la pièce, où il y avait la télé qu’ils ne regardaient jamais.

Ils restaient. Résistaient sûrement. Car il fallait supporter tous ces gens qui décident à votre place, se laisser aller à des mains qui vous portent et vous lavent, vivre ces scènes de repas où ma mère devait obéir : ouvrir la bouche, la fermer, avaler, recommencer. Elle, ainsi ? Et ne pas trouver les mots pour soulager. Comment peut-on trouver du goût à cet effondrement de l’être, à ces moments où vous êtes à la merci complète des autres, autres que vous n’avez même pas choisis ?

Mon père, à ses côtés, avait l’air de s’en accommoder. Il donnait le sentiment que ce n’était pas bien drôle, mais le plus important était ailleurs : il était avec sa femme proche de lui, dans son appartement, ses enfants passaient. Alors le reste… Mon père ne voulait jamais sortir. Quand on lui suggérait de faire un tour au Champ-de-Mars, « sous ce beau soleil », lui répétant « cela te fera du bien », il n’en voulait surtout pas et si parfois il y consentait, c’était uniquement pour faire plaisir. « Elle est où ? », demandait-il à nouveau. Sa femme ? Entre deux questions à l’identique, il entendait la réponse rituelle : « Mais Papa, Maman est là, à côté de toi. » Il se relâchait, se détendait même, s’assoupissait. Mon père, à la différence de ma mère, se moquait du regard des autres. Il s’en désintéressait la plupart du temps, pourvu que dans son cercle le plus étroit, la vie soit là, identique. Lorsque ma mère est morte, à côté de lui, dans son lit, au tout petit matin, nous l’avons trouvé comme à son habitude, le bras posé sur sa tête, pour bien vérifier que sa femme était là, près de lui, qu’ils étaient ainsi ensemble, vivants ou morts cela importait peu, mais ensemble.

Après une très longue séance de diagnostics et d’évaluation réalisée par « une équipe pluridisciplinaire », on nous avait parlé de troubles cognitifs majeurs pour mon père. Nous avions écouté ce diagnostic sévère, sûrement pertinent. Mais quel sens cela avait-il ? Bien sûr que mon père était différent, amoindri, il ne pouvait plus lire, atteint d’un trouble de la vision, mais s’il avait eu toute sa tête, aurait-il eu une attitude différente par rapport à la vie de tous les jours ? Ma mère, c’était bien diffèrent. Si elle avait pu, elle serait restée la même, dominante, aimante, réconfortante, prête à tous les mensonges pour soutenir ceux qu’elle aimait, active aussi, multipliant les activités, adorant rencontrer des gens, remplissant ses journées comme on fait ses provisions, sans jamais rien lâcher. Autour d’elle, elle aurait continué à faire le choix et le tri : gare à ceux qui doutaient d’elles. Mais pour les autres, c’était porte ouverte. Elle aurait continué à épauler ces kyrielles de gens – des hommes, plutôt – qui, à l’âge de 50 ans, avaient perdu leur travail. Elle les aidait, les conseillait, faisant jouer ses réseaux et sa force de conviction. « Vous pouvez bien nous rendre service… » Avec mes frères et sœurs, nous étions sidérés qu’elle ait même pu continuer à donner des rendez-vous à « des jeunes en difficultés », pour l’établissement d’un « pré-bilan professionnel ». Comment faisait-elle, elle qui ne trouvait plus ses mots ?

« Ta mère est là ? »

Jamais, en tout cas moi, nous n’avons parlé avec elle de cette destruction qui s’installait, de ce grignotage régulier de ses facultés, de cette grande vieillesse qui piétinait tout. Quand elle arrivait à lâcher encore quelques mots, elle reprenait des phrases bien classiques : « Allez, on a fait notre temps », « C’est bon », « J’en ai assez ». Ou répétant encore « Avec votre père, on a bien tout organisé ». Était-ce notre lâcheté ou notre position d’enfant ? Jamais nous n’avons relancé le constat. Que dire ? « Veux-tu que l’on en parle ? » Relance bien grossière. Lors des repas, elle ne refusait jamais de se nourrir. On continuait, tous, à faire comme si tout cela avait un sens. Et peut-être cela en avait-il.

La grande vieillesse était là, elle gagnait du terrain, ma mère se taisait, et son visage exprimait la souffrance. La révolte grondait, à fleur de peau. Ma mère, croyante, ne disait rien, mais on pouvait avoir le sentiment d’entendre ces mots : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonnée ? » Que voulait-elle dire ? Elle ne disait rien, emprisonnée dans un silence qui n’était pas le sien. Que pensait-elle quand ces aides à vivre la portaient pour la mettre sur ce fauteuil thérapeutique, affreux, rose marron, sa tête penchée comme une branche cassée ? On la mettait, la déposait, comme un meuble. « Ça va, Mme F. ? » Et parfois, on en profitait pour redonner un peu d’élégance à ses cheveux.

L’après-midi passait, et elle devenait de plus en plus courte. Allez savoir, mais plus ils sont vieux, plus on les fait dîner tôt. Pour qu’ils s’habituent à une nuit de plus en plus longue… Ma mère regardait parfois le passant, jusqu’au bout, elle reconnaissait les visages, des fois même elle souriait de nous voir. Pendant des jours, pendant des semaines, elle a été ainsi. Elle, comme mon père, aimait certains des aides qui venaient chaque jour. Les quelques rares visiteurs, autres que familiaux, disaient, eux, toujours la même chose : « Ce qui est bien, c’est qu’ils sont ensemble, Claude et Pierre. » Et c’est vrai que mon père cherchait inlassablement la main de sa femme. « Mais tu es où ? » À la fin, cette phrase devenait agaçante, comme si le fait d’être ensemble suffisait pour justifier ce type de fin de vie. Ils restaient là, présents, et l’on ne pouvait rien dire, pas même « Allez, ce n’est pas grave, cela va passer ». Non, cela n’allait pas passer, nous étions là et d’autres, témoins d’une noyade, sans bords ni plage, à attendre, sans espérer la moindre accalmie.

Ces derniers jours furent de souffrance. Ma mère est morte au petit matin, mon père en fin de matinée quelques mois plus tard. Jusqu’au dernier jour, mon père nous demandait « Ta mère est là ?».

Éric Favereau