Les fissures constatées depuis de nombreuses années dans le système hospitalier public français ont lâché. Les rustines ne suffisent plus à colmater toutes les brèches. Notre système hospitalier prend l’eau. Le Ségur de la santé n’a pas permis ne serait-ce que de ralentir le naufrage. On entend la volonté politique d’un changement attendu depuis tellement longtemps, mais on n’entend pas les coupables faire amende honorable ou s’excuser au moins un peu. Pourtant, on en a eu et on en a des spécialistes, économistes de la santé ou experts en santé publique. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Ont-ils été « virés », comme il se doit quand on se trompe aussi lourdement de direction et de stratégie ?

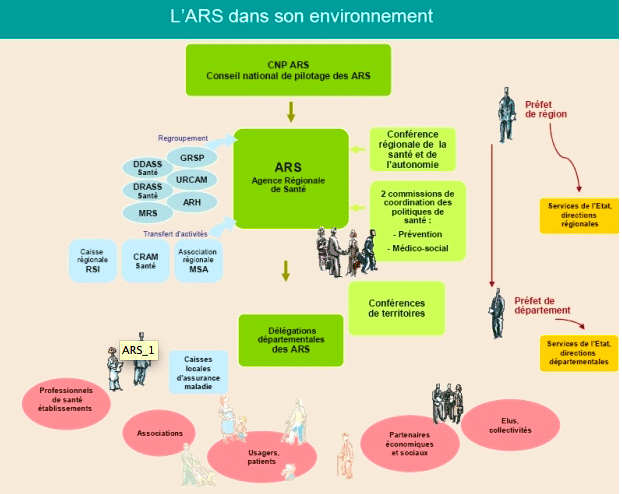

La Covid n’est pas une excuse, mais une opportunité ratée de prendre conscience du désastre annoncé. Globalement, la première vague a été bien gérée. Solidarité, entraide ont été au rendez-vous, permises par la mise « au repos » forcé et transitoire de certaines activités et le renforcement des activités d’urgence, de soins critiques, d’infectiologie, de gériatrie, de laboratoires dédiés… Le modèle et l’expérience ont permis d’anticiper la montée en charge pour les vagues suivantes. Mais cette fois-ci, pas question de sacrifier la sacro-sainte activité et pas question de priver le public de ses parcours de soins non-Covid pour répondre aux besoins de la population. Alors, où trouver les ressources humaines pour renforcer les unités de soins critiques le moment venu ? Les agences régionales de santé (ARS) ont répondu par injonction donnée aux hôpitaux d’écrire leur plan de montée en charge. Les directions hospitalières ont rédigé ces plans sans réellement savoir où piocher pour trouver ces ressources humaines supplémentaires avec comme mot d’ordre subliminal « serrons les fesses » et évitons, retardons ou minimisons les déprogrammations. Conséquence : les soins critiques et les urgences ont dû gérer les vagues successives sans ou avec très peu de renforts et une densité de personnel insuffisante.

De l’argent, mais d’abord du temps

De quoi dépend le bien-être au travail ? De l’argent, bien sûr. C’est la réponse apportée par le Ségur de la santé à force de primes et de revalorisations salariales. Ces sont des mesures appréciables, mais elles ne résolvent en rien le problème de fond. Si on demande aux soignants ce qui manque le plus au quotidien pour l’accomplissement de leur travail, la réponse est unanime : le temps. Ainsi, le facteur clé pour réparer notre système de santé, c’est d’augmenter la densité des soignants dans de très nombreux domaines.

Pour les médecins, l’augmentation du numerus clausus a enfin été validée. Malheureusement, ses effets n’apparaîtront que dans dix ans. Est-ce que les calculs de l’amplitude à donner à cette augmentation ont été faits par les mêmes experts, ceux qui se sont trompés jusqu’alors ? En tout cas, nombre de ceux qui étaient présents dans les ARS lors du dernier projet régional de santé (PRS) – avec comme mot d’ordre le pied sur le frein pour l’anticipation du nombre de médecins à former, et comme outil médico-économique de base : la règle de trois – sont toujours en place. Il paraît que certains d’entre eux ont même été promus, sans doute pour les remercier d’une telle absence de vision prospective au service de la restriction budgétaire à tout-va. Quant aux directeurs d’hôpitaux, pourquoi ne se sont-ils pas révoltés face à un système voué à l’échec avec comme seule variable d’ajustement la pressurisation du temps médical et le taux de « burn-out » ?

La problématique est encore plus dramatique dans le secteur paramédical, avec comme mots d’ordre : restreindre, limiter ; et comme solution : mutualiser à toutes forces. Je me souviens, comme gravée à jamais, cette réponse de la DRH en présence de la directrice des soins, à ma demande de personnel paramédical supplémentaire (j’étais chef de service) et à l’alerte que je faisais de la souffrance au travail : « Tant que les syndicats ne bronchent pas, c’est que ça va ». C’était il y a un peu plus de quinze ans. La DRH de l’époque est devenue directrice-adjointe dans un CHU, la directrice des soins infirmiers, conseillère à l’ARS. Où sont les coupables ?

Le retour de la fonction majeure du chef de service est annoncé. C’est une très bonne chose, mais à au moins deux conditions : 1) que cette fois-ci, ils soient écoutés et partagent réellement le pouvoir décisionnel ; et 2) que le binôme chef de santé/cadre de santé partage aussi réellement les objectifs pour l’organisation du travail. Là aussi, je peux témoigner de mon expérience de chef de pôle où l’ordre était donné par la direction des soins aux cadres supérieurs de santé de ne pas transmettre certaines informations concernant la réorganisation du travail des paramédicaux aux chefs de pôle, notamment mutualisation, diminution du nombre de postes.

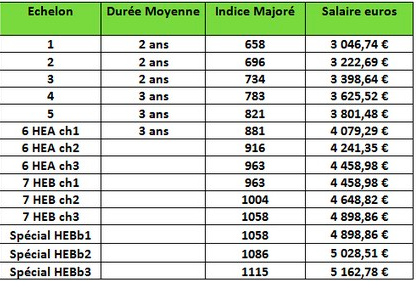

Le système détruit le système

Un autre grave échec stratégique perpétué par nos tutelles est d’avoir laissé proliférer l’intérim médical jusqu’à la gangrène du système, ajoutant le médecin du service public à la liste des espèces menacées. Ainsi, ce système a-t-il fabriqué et favorisé l’injustice dans le système public, autorisant des écarts de salaire gigantesques pour des activités et des durées de travail identiques, selon que l’on est salarié titulaire de l’institution ou intérimaire (on dit parfois « mercenaire »). Sous peine de disparaître, des structures hospitalières publiques ont adapté (contourné) les règles avec la bénédiction des ARS et favorisé une permanence des soins parfois fictive. Les décrets qui devaient être publiés en octobre 2021, avec une fermeté exemplaire annoncée par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), n’ont finalement pas vu le jour et le phénomène ne cesse de s’amplifier, majorant la désertion du service public, notamment dans les plus grosses structures. Ainsi, le public ne peut plus accuser le privé d’être la source principale de la désertion des médecins des hôpitaux publics.

C’est le système public lui-même qui détruit le système public. On dit que l’arrêt de ce recours à l’intérim conduirait à la fermeture de nombreuses structures de soins, en particulier dans des agglomérations de petite taille, générant une couche supplémentaire de paupérisation de notre système de soins. Du coup, le laissons filer et partager la misère est sans doute une forme de justice sociale dégradée, et laissons la gangrène s’étendre. Là encore, où sont donc les responsables ? Sont-ils toujours en poste ou promus vers de nouvelles responsabilités ?

René Robert, ancien chef du service de réanimation-anesthésie au CHU de Poitiers