Le dernier film de Nicolas Philibert s’inscrit dans l’histoire très riche de la production de films documentaires sur les personnes souffrant de fragilités psychiques. Comme en photographie, les figures des folles et des fous ont fait l’objet de nombreuses œuvres depuis les années 1960. Si l’on remonte la bobine, on est surpris de constater que certains de ces films ont beaucoup apporté au genre documentaire, comme si tenter de capter le regard de cet autre singulier, prêter attention à ses propos, à ses moindres gestes avait eu sur le genre documentaire tout entier une influence importante.

Il y eut d’abord en 1962 Regard sur la folie de Mario Ruspoli (voir la Médiathèque de VIF) ; le cinéaste profitant d’un reliquat d’un autre film, Les Inconnus de la terre, tourné dans la même région est parmi les premiers à filmer des malades dans un hôpital psychiatrique, celui de Saint-Alban dirigé par François Tosquelles où le psychiatre catalan développe la psychothérapie institutionnelle.

Au cours de ces mêmes années 1960, le professeur de droit à Harvard Frédérick Wiseman choisit, pour son premier film, d’entrer avec une caméra dans l’hôpital pour aliénés criminels de Bridgewater dans l’État du Massachusetts – près de quarante autres suivront, dont Juvenile Court (1973) sur le tribunal pour mineurs de Memphis, ou Near Death (1989) dans un service de soins intensifs de l’hôpital de Boston.

Le film est intitulé Titicut Follies, reprenant le titre du spectacle annuel de cet hôpital-prison ; Wiseman avec un cameraman, John Marshall, tournent vingt-neuf jours en immersion quasi totale. Ils sont munis de toutes les autorisations et parfois largement guidés par des membres de l’institution. Alors que celle-ci pense que le cinéaste va filmer la structure, son fonctionnement, c’est aux patients que le cinéaste s’intéresse. Il les filme au plus près ; c’est cette proximité qui est l’argument mobilisé pour interdire le film par les autorités – la caméra de Wiseman violerait l’intimité et la dignité des patients. Cette censure fut levée trente ans plus tard aux États-Unis, en 1991. La véritable raison de cette interdiction de diffusion tenait au fait que, par le montage qu’avait opéré le réalisateur, il portait un regard très critique sur cette institution : il y montrait jusqu’à la mise en bière de certains patients, comme pour dénoncer la mortification dont ils étaient l’objet.

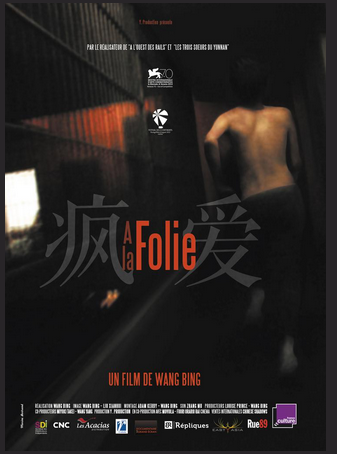

En 2015, soit plus de cinquante ans après, avec À la folie (‘Til Madness Do Us Part), le cinéaste Wang Bing entreprend lui aussi par un long documentaire une subtile critique de la psychiatrie chinoise. Pendant quatre mois, au début 2013, il se rend dans le secteur des hommes d’un hôpital psychiatrique de la région du Yunnan, dans le sud de la Chine ; la difficulté qu’il rencontre avec son équipe n’est pas d’obtenir des autorisations mais, comme il le dit dans de nombreux entretiens (voir Alors, la Chine, éditions des Prairies ordinaires, 2014), d’entrer en communication avec ces patients qui sont cantonnés dans des chambres-cellules n’ayant comme seul espace de promenade qu’une étroite coursive fermée de barreaux.

Wang Bing et son équipe sont confrontés à des hommes qui ont été littéralement abandonnés et qui, pour certains, souffrent de pathologies lourdes et pour d’autres, dont les troubles résultent des conditions de vie qu’ils subissent. Avant de filmer, ils passent plus d’une semaine au sein de ce service ; ils se mêlent aux patients, discutent, regardent la télévision, partagent les maigres repas, se fondent en somme dans cette communauté d’hommes qui est traversée par la violence. Ils ne vivent pas pour autant sur place et chaque jour reviennent filmer des centaines d’heures de rushes. Dans un entretien avec Samuel Douhaire paru dans le magazine Télérama le 11 mars 2015, Wang Bing explicite sa ligne de conduite : « Je sais ce que je peux montrer et ce que je ne dois pas montrer. La nudité ne me pose pas de problèmes. Les patients sont souvent nus, cela fait partie de leur quotidien. Par contre, je me suis interdit de les filmer quand je les sentais en souffrance, je refuse que ma caméra mette quiconque en difficulté. Je ne voulais surtout pas les présenter comme des êtres différents. »

Une forme de militantisme

Filmer les personnes psychiatrisées est une forme de militantisme qui ne dit pas son nom, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Dans les années 1970, avec l’expérience de Trieste de Franco et Franca Basaglia – qui n’est pas de fermer les lieux, mais d’abolir les asiles psychiatriques et d’abattre les grilles qui séparent les fous de la cité –, le cinéma documentaire joue un rôle important pour changer les mentalités.

En 1975, Marco Bellocchio, avec Fous à délier, réalise un film manifeste des thèses des psychiatres de Trieste. Au centre de ce film, trois jeunes délinquants qui ont été mis à l’asile après avoir passé de longues années en maison de correction. La parole de ces trois patients qui est au centre de ce documentaire devient politique ; elle incarne la nécessité de dés-instituer de la psychiatrie.

On peut sans doute voir dans Ce gamin, là, de Fernand Deligny et René Victor (1976), cette même volonté de faire thèse. Ce film porte sur l’expérience communautaire de Monoblet, un hameau des Cévennes où le philosophe et poète Deligny (1913-1996) avait installé un « lieu de vie pour des jeunes autistes », un espace sans mur, sans barreaux que chacun peut habiter à sa manière. Quand René Victor filme ce lieu alternatif qui est en crise ; il y a semble-t-il moins d’enfants et le film est un instrument pour lutter contre cette menace. Au centre du film, il y a l’un de ces jeunes, un personnage central dans l’expérience du philosophe : Janmarie. Dans une lettre à François Truffaut (qui travaille sur son film sur Victor de l’Aveyron, L’enfant sauvage), voici le portrait qu’il en donne : « Un gamin de douze ans qui n’a jamais dit un mot de toute sa vie. Il n’est ni sourd, ni muet, preste comme un chimpanzé. La seule présence qui le fait frémir, vibrer est celle de l’eau qui coule, source, fontaine, ou robinet. (…) il est, en fait, mon maître à penser puisque je l’ai pris avec nous pour chercher ce que pourrait être le langage non-verbal. » (« Correspondance François Truffaut-Deligny » présentée par Bernard Bastide, 1895, n°42, p 98). Janmarie n’est pas comme les trois jeunes délinquants de Marco Bellocchio ; si F. Deligny et R. Victor prêtent tant attention à ses faits et gestes, à ses mots, c’est qu’il incarne à leurs yeux une incarnation de la condition humaine. Le film donne à voir cette révélation, non pas par des paroles mais en prêtant attention aux corps sur ce lieu, à la manière dont ils y circulent, aux « lignes d’air » qu’ils dessinent.

De ce point de vue, Ce gamin, là est à l’opposé du célèbre film San Clemente (1982) de Raymond Depardon et Sophie Ristelhuerber. Pendant dix jours, dans l’hôpital psychiatrique de San Clemente, situé dans une île au large de Venise, ils filment des errances. Il n’y a pas de commentaire, comme pour souligner l’étrangeté, là où Deligny insistait sur la proximité. Depardon se place au dehors.

Par son dernier film, Nicolas Philibert semble reprendre le fil rompu de l’homme des Cévennes. Il ne filme pas que des corps, il ne filme pas que des personnes parlant, il enregistre des vies cassées mais des vies qui disent beaucoup de ce qu’être un homme ou une femme.

Le Festival Psy de Lorquin

En 1977, deux psychiatres, Alain Bouvarel et Roger Camar, décident de créer au centre hospitalier spécialisé de Lorquin en Moselle un festival de cinéma dédié aux films sur la psychiatrie et la santé mentale. Depuis quarante-trois ans, chaque année, sont projetés des documentaires, des courts-métrages de fiction et des films réalisés avec des patients lors d’ateliers vidéo. En 2020, 1 800 d’entre eux ont été déposés à la Bibliothèque nationale de France qui en a entrepris la numérisation.

Ce printemps, le festival se déroulera les 16 et 17 mai à Lorquin (57790).

http://www.cnasm-lorquin.fr/

Philippe Artières