« La santé publique, c’est la santé sans les inégalités », aime-t-il à dire. Depuis cinquante ans, Claude Got est un repère en santé publique. À l’origine de la décision sanitaire qui a eu le plus d’impact – près de 750 000 vies sauvées grâce à la limitation de vitesse et au port de la ceinture –, au départ professeur d’anatomopathologie à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne, il a toujours été à l’interstice entre l’expertise et la décision, mais aussi son application. De la violence routière au sida dans les années 1980, ou maintenant avec le Covid, il est avant un tout un engagé. Retour sur une vie.

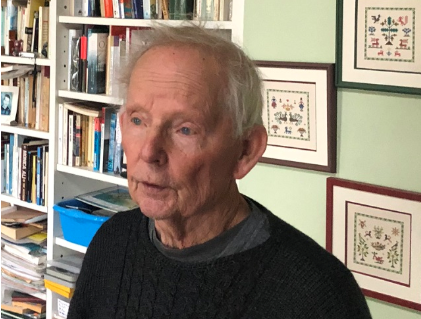

Dans sa maison près de Paris, sous un ciel d’hiver, le professeur Claude Got est inchangé. Il est comme on l’aime, bavard à outrance, passionné comme toujours, envahi par la sécurité routière et depuis quelques mois, à la pointe du combat contre le retour du 90 km/h sur les routes de France. Claude Got a maintenant dépassé les 80 ans, mais il reste le plus efficace et le plus obsessionnel des combattants de la santé publique. Depuis près de cinquante ans, il mène un combat : accumuler les connaissances pour bâtir des décisions fortes et légitimes en santé publique. Il aura été de presque tous les débats, décisif dès les années 1970 sur la sécurité routière, puis sur l’alcool et le tabac pour construire la loi Evin, mais aussi pour structurer en 1988 la réponse face au sida. Ou encore récemment, sur le Covid. Claude Got n’a rien d’un doux rêveur, c’est un homme d’action, précis et méticuleux. En plus, ce qui ne gâte rien, il est hospitalier et généreux. Désordonné aussi. Au rez-de-chaussée de sa maison, son vaste salon est devenu un entrepôt de livres et de dossiers, parmi lesquels il dit (où il assure) se retrouver sans problème. Il y a aussi ses deux bureaux et les quelques écrans d’ordinateur, sur lesquels il travaille toute la journée.

Nous avions envie de le rencontrer et de le faire parler de ses combats, de ceux d’aujourd’hui, de ses analyses comme de ses regrets. On le savait : l’interviewer est une tâche délicate, car il adore les digressions et surtout, il nous ramène toujours à ce qui l’a marqué durant toute sa vie : la sécurité routière. D’autant qu’il est très remonté. « Pour la première fois en quarante-neuf ans, je me vois refuser au niveau gouvernemental une demande de données sur la mortalité des départements qui me sont utiles », s’énerve-t-il. Nous en parlerons, parmi d’autres sujets de santé publique.

Une vie de sécurité routière ?

Oui, cette activité sur la sécurité routière est permanente pour moi depuis cinquante ans. Cela a commencé en octobre 1972 et depuis, je n’arrête pas. Je diffuse tout ce que je sais. Je suis là pour dire ce que j’ai compris, et je le dis à tout le monde, aussi bien aux fabricants de voitures qu’aux associations, aux politiques, aux journalistes. C’est mon métier, il me plaît et j’ai eu la chance d’être bien payé pour l’exercer.

Cinquante ans plus tard, le paysage a-t-il beaucoup changé ?

Les blocages sont différents, aussi bien au niveau administratif, politique que législatif. Avec toujours cette interrogation : comment provoquer des décisions ? Aujourd’hui, quand un problème émerge, les politiques l’évitent ou le sabote pour éviter de contrarier. Or, c’est l’échange avec les décideurs des connaissances acquises par les chercheurs qui permet de fonder des décisions de qualité. Quand je regarde ces cinquante ans, je vois ce qui a réussi et ce qui a raté.

Et votre réponse… ?

C’est facile avec une discipline qui produit des succès et des échecs dans des délais très courts. La satisfaction, je peux même dire le plaisir, est d’avoir contribué au maintien en vie de 750 000 personnes. En vous parlant, je réalise que je n’avais pas fait ce calcul, je me contentais du passage de 18 000 à 3 000 tués en cinquante ans. L’échec est le temps trop long qui a été nécessaire pour atteindre ce résultat !

Reprenons à partir du début, comment cela commence-t-il ?

Nous étions en 1972, nous avions les données de la mortalité de 1945 à 1972, et celles-ci montaient plus de mille morts par an avec une régularité désespérante. Dans les années 1960, De Gaulle considérait que le problème de la route relevait du domaine du Premier ministre et cela a joué, bien sûr. Pompidou était redoutable car il aimait les voitures, la vitesse, et il interdisait de couper les arbres en bordure des routes au lieu de les replanter au-delà des fossés. Il y a des facteurs humains très puissants dans ce domaine, à ne pas négliger. Aucune mesure sérieuse n’est prise alors. Et le nombre de morts sur les routes a continué de progresser au même rythme.

Quand débute la prise de conscience ?

En 1969, Pompidou devient président et je reviens de quatre ans de coopération en Algérie. En octobre 1970, un médecin travaillant au renforcement de la sécurité routière chez Renault vient nous voir à l’hôpital de Garches, près de Paris, pour associer nos savoir-faire. J’étais anatomopathologiste, et je faisais les autopsies des morts par accident de la route. Ce médecin voulait améliorer avec nous les ceintures de sécurité. Je ne le savais pas, mais il allait orienter mon activité professionnelle pour le reste de mon existence. Nous avons compris le caractère indispensable d’un abord biomécanique de la production des blessures utilisant le corps humain. La France était un des rares pays qui avait organisé cette possibilité dans le cadre du don du corps pour la science. Cela nous a permis d’acquérir des données indispensables pour améliorer la sécurité des véhicules. Elles font encore référence aujourd’hui. Les constructeurs qui finançaient nos activités hésitaient à développer ce type de recherche. Nous avons fait le choix de les rendre publiques dans une émission télévisée et dans les jours qui ont suivi, le nombre de dons du corps pour la science s’est accru. Enfin nous avions des données scientifiques solides et uniques sur les chocs et leurs conséquences sur le corps.

Le politique s’est donc intéressée à vos travaux ?

Pompidou devenu président va choisir comme Premier ministre Chaban-Delmas puis Mesmer. Tous deux comprennent l’enjeu de la sécurité routière. C’est important de se souvenir que tous les deux avaient été actifs pendant la guerre, l’un comme militaire ayant rejoint de Gaulle et l’autre comme résistant, c’étaient des hommes courageux. Chaban monte un groupe de travail remarquable sur la limitation de vitesse. Michel Ternier en faisait partie et il travaille toujours avec notre groupe. J’ai un graphique qu’il avait produit en 1969 alors que l’accidentalité s’élevait à 14 705. Il prévoyait 16 700 tués en 1972 si l’on ne faisait rien, et 13 200 avec une politique de sécurité routière agissant sur la vitesse. La mortalité maximale s’est abaissée à 13 200, en 1975 ! L’exactitude de sa prévision était chanceuse, mais ce n’était pas un hasard, elle prouvait la possibilité de prévoir une telle réussite.

L’été 1972, Chaban Delmas nomme un Délégué interministériel à la sécurité routière, Christian Gerondeau, qui nous fait confiance et nous demande des données et de la connaissance sur la ceinture de sécurité. La situation n’est pas simple, car il y a des opposants qui affirment que la ceinture tue, un peu comme d’autres aujourd’hui affirment que le vaccin tue. Mais là, on arrive à convaincre ensemble de l’efficacité des ceintures et de la limitation de vitesse.

Les décisions de santé publique les plus importantes jamais prises au XXe siècle, au regard des vies sauvées.

Exact. Et ce ne sont pas des décisions médicales, ce sont des décisions politiques relevant de la santé publique. En juin 1973, deux mesures sont prises par le gouvernement Messmer : port obligatoire de la ceinture de sécurité hors agglomération, et limitation de vitesse à 100km/h hors autoroutes. Trois mois plus tard, c’est le premier choc pétrolier, les vitesses sont à nouveau réduites : 120 sur l’autoroute, 90 sur les routes. Le nombre de morts a continué de baisser, tout le temps, chaque année mais avec des rythmes différents. C’étaient des gains plus faciles, car en même temps, il y avait des améliorations techniques des constructeurs et des gains sur la qualité des autoroutes et des routes. En outre, le trafic réduisait progressivement sa croissance.

Arrive ensuite Jacques Chirac qui en fait à nouveau une priorité.

Oui. Nous étions encore à 8 000 morts en 2002. Jacques Chirac fut le premier à exclure les infractions au Code de la route de toute amnistie présidentielle, contrairement à ses prédécesseurs. Les tolérances concernant les excès de vitesse sont réduites et quelques mois plus tard, les premiers radars automatiques sont installés sur le bord des routes. Les peines vont être aggravées pour les délits routiers, et un permis probatoire pour les jeunes conducteurs instauré. La mortalité a été à nouveau réduite pendant une période longue, passant en huit ans de 8 000 à 4 000 morts. C’était un changement inespéré, car les cinq années précédentes, sous la gauche avec Jospin, avaient été calamiteuses, 2% de tués en moins en cinq ans, c’était à désespérer. Chaque fois qu’on lui proposait quelque chose, la conseillère technique chargée des transports à Matignon, Élisabeth Borne, refusait. Sa seule stratégie : ne pas avoir d’ennuis, ouvrir le parapluie.

Et maintenant ?

Situation mauvaise. Nous avions eu, pour la première fois, trois années d’accroissement de la mortalité en 2014, 2015 et 2016. Or on sait ce qu’il faut faire : rediminuer la vitesse. Le Premier ministre est convaincu, son conseiller aussi. La décision de limiter la vitesse à 80km/h sur les routes ne séparant pas les sens de circulation est annoncée par le Premier ministre en janvier 2018 et la réduction de la mortalité est immédiate1.

Mais derrière, il y a un beau parleur, Emmanuel Macron, qui se rend à Grand Bourgtheroulde lors des débats aventureux post Gilets jaunes. Nous sommes en janvier 2019, et voilà ce qu’il dit sur la limitation à 80 km/h : « Il faut ensemble que l’on trouve une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n’y a pas de dogme », et il appelle les maires à « faire des propositions sur ce dossier qui fait partie du débat. Est-ce qu’on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté et plus intelligent ? Sans doute oui », lâche-t-il.

Sans doute a-t-il eu peur, en sachant que près de 60% des radars avaient été vandalisés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.

Peut-être, mais c’est la catastrophe. Et on le sait, quand quelqu’un dit qu’il va falloir faire preuve d’intelligence, cela veut dire qu’il ne sait pas encore ce qu’il va faire. C’est le pire qui est choisi, et son ministre Sébastien Lecornu, alors chargé des Collectivités territoriales, le pousse à la faute.

Et après ?

Nous sommes entrés dans une période incohérente, bizarre, face à une succession de débilités décisionnelles dépourvue de limites, inimaginables il y a quarante ans. J’ai eu à travailler avec des administrations dont les compétences étaient reconnues. Elles étaient plus fortes et les directeurs avaient une plus grande marge de manœuvre. Ils pouvaient convaincre les ministres avec l’aide des parlementaires qui étaient également mieux respectés et entendus. Aujourd’hui, l’administration cause, elle cause même beaucoup, comme n’importe qui dans les réseaux prétendument sociaux, mais elle est affaiblie. Elle devient lâche et ne s’oppose pas aux décisions. Le facteur important est l’évolution progressive vers un déséquilibre entre le rôle des politiques et de l’administration, lié en partie à l’inflation du rôle des conseillers techniques.

On a le sentiment d’une administration étouffante, d’une bureaucratie qui décide de tout.

Non, ce n’est pas là où se trouve le blocage. On a un président très intelligent, mais débile en termes décisionnels dans le domaine de la sécurité routière.

Revenons à la critique que vous faites aujourd’hui de l’administration et du politique.

Nous souffrons d’une technocratie qui intègre une décidocratie. On associe la peur de décider et la mauvaise décision quand on passe à l’acte. Il faut se garder de croire que parce que l’on a la connaissance, on a la capacité de décider. La mode, aujourd’hui, est de mettre en avant l’acceptabilité sociale. On connaît les bonnes décisions mais on a peur, on hésite, on ne sait pas les appliquer, alors on recule. Pour les 80 km/h, on a une idée (faire plaisir aux Gilets jaunes), et on va se retrancher derrière l‘usage de cette notion d’acceptation sociale pour justifier une faiblesse décisionnelle. Rien ne se passe, c’est un facteur d’immobilisme social. Et on le voit encore avec le Covid… Nous sommes dans une période qui oublie la notion de synthèse associant un ensemble de mots clés que je place souvent en tête de mes écrits. Elle n’est jamais réussie quand une personne la construit seule. La gestion publique impose de réunir des connaissances et le résultat doit être cohérent et structuré. C’est l’inverse de la procédure du chercheur qui a pour but de comprendre. Quand le président de la République permet de remonter la vitesse, il programme la mort car le facteur de risque dominant est le trafic, ce n’est pas la route. Les meilleures autoroutes réduisent leur accidentalité si l’on réduit leur vitesse et elles l’accroissent si la vitesse est augmentée. Pompidou avait fini par l’accepter en 1972. Nous sommes à nouveau dans un blocage décisionnel.

Pourquoi ?

Ce ne sont pas tant les décisions qui posent problème, mais les capacités à les appliquer. Lors de la première vague du Covid, au printemps 2020, ce fut patent avec la question des masques. Nous n’en avions pas assez, il fallait être franc, et le dire et demander à tout le monde de s’en fabriquer un, au lieu de d’infantiliser les gens et de leur mentir.

En hiver 2020, nous étions de nouveau dans des situations difficiles, nous n’avons pas été complètement mauvais, mais on n’a pas fait le maximum que l’on pouvait faire. J’avais écrit, avant l’été : « Nous sommes maintenant dans une période de croissance plus lente de l’épidémie, sans que nous puissions être assurés de son contrôle. Nous allons être confrontés, comme dans les mois passés, à des retards décisionnels dont les conséquences peuvent être importantes. La période des recommandations est dépassée. L’organisation sélective des dépistages, le port obligatoire et permanent des masques, l’interdiction des réunions dépassant un nombre défini en fonction de l’évolution du nombre de personnes atteintes doivent devenir des obligations et non des mesures verbales .»

La santé publique va-t-elle mieux aujourd’hui ?

Pour en parler, oui nul doute, on en parle partout. Mais cela reste du discours. Nous sommes dans une période où l’on peut affirmer n’importe quoi sans opposition argumentée. Nous avons deux carences manifestes dans notre organisation de la transmission des connaissances. Les trois dispositifs d’évaluation ont tous été supprimés, la dernière était l’évaluation du dispositif de contrôle et de sanctions en 2001. Elle avait défini des carences évidentes et contribué à définir les décisions de la réforme Chirac en 2002. Le second dispositif indispensable concerne la lutte contre le mensonge. Les propos qui sont rendus publics doivent être identifiables pour permettre des analyses publiées par des structures compétentes. La liberté de parole doit permettre la contestation. Il faut lutter contre les faussaires. J’ai été une seule fois devant un tribunal pour avoir affirmé qu’un journaliste était un menteur. Le risque était de dire qu’il ne s’agissait pas seulement d’une erreur, mais d’un mensonge volontaire. Le jugement était précis : « Le prévenu pouvait affirmer comme il l’a fait que les erreurs factuelles ou de raisonnement qu’il dénonçait relevaient d’une volonté délibérée de l’auteur de travestir la vérité et de tromper le lecteur. »

En 1988, lorsque vous vous êtes occupé de bâtir la loi Evin pour limiter la publicité sur l’alcool et le tabac, il y a aussi eu beaucoup de fake news et de puissants lobbies.

Mais chacun était à sa place. Il y avait des publicitaires très actifs, mais les rapports étaient clairs. Le Parlement avait alors un poids, ce qu’il n’a plus, et le Parlement a bien fait son travail. C’était comme pour l’IVG, les questions de santé publique dépassaient les clivages politiques. Des gens de bords différents se retrouvaient. Le Parlement existait, et les députés pouvaient se mettre d’accord sur des sujets de société.

Maintenant, on a des propos incohérents à tous les niveaux, et des gens qui n’osent plus parler parce qu’ils sont assaillis de flots de critiques émises par n’importe qui… Nous sommes dans un épisode où le débile décisionnel domine. Quand vous avez des gens qui nient la réalité en disant « ce n’est pas vrai », que voulez-vous faire ? Une fois, cela va, mais quand c’est répété des dizaines de fois… Avec le Covid, reconnaissons néanmoins que tout est plus complexe, mais on aurait pu aller plus vite et mieux. Je reprends cet exemple : il était possible de donner à tous la responsabilité de se construire un masque, les tissus à utiliser et les formes ont été diffusées très tôt.

On parle beaucoup aujourd’hui de démocratie sanitaire, est-ce bon signe ?

On aime bien utiliser le mot démocratie, mais après…

Abordons la question du sida. Vous avez remis en 1988 à Claude Evin un rapport qui allait faire date, puisqu’il proposait la création de trois structures, l’une sur la recherche, l’autre sur la prévention, et une dernière sur les questions d’éthique. Comment avez-vous été choisi ?

Nous étions dans une période de peur et Claude Evin voulait prendre des décisions dans un délai court. Je lui ai proposé un rapport personnel établi en six semaines, en rencontrant une centaine de personnes pour associer mes compétences de gestion à leurs connaissances du sida. Je n’avais aucune compétence dans le domaine du sida. On me met sur ce dossier alors que je n’y connaissais rien, on m’a choisi pour cela, dans un but organisationnel.

Vraiment ?

Oui. C’était pleinement dans la lignée de ce que m’avait appris Simone Veil ; elle évitait de mettre les spécialistes dans les décisions ou dossiers conflictuels. J’avais été son conseiller, en 1978-1979, lorsqu’elle était ministre des Affaires sociales. Elle disait que l’on devait être capable de dire ce que l’on sait et surtout, de dire ce que l’on ne sait pas. Elle était férocement contre le fait d’avoir des spécialistes partout. On devait savoir exploiter toutes les formes de connaissances et de comportements sans se fier uniquement à la tête des spécialistes.

Et le sida, alors ?

Claude Evin qui venait d’être nommé ministre de la Santé, voulait choisir quelqu’un dans son cabinet pour prendre en charge le dossier sida. L’époque était tendue, on parlait de sidatorium, d’exclusion, etc. J’étais déjà connu comme un médecin qui avait un passé de conseiller technique de Simone Veil et de Jacques Barrot, et ce genre de référence est utile pour un décideur.

Claude Evin me propose ce poste, et je lui conseille de ne pas avoirde conseiller sida, car il aurait trop d’aspects différents à traiter et il qu’il fallait plutôt imaginer des groupes capables de traiter des questions variées : Comment financer la recherche ? Comment communiquer ? Comment organiser l’aspect hospitalier ? Et il a accepté. Mais il voulait avoir dans un délai court un dispositif rapidement effectif. Quel dispositif mettre en place ? Il évoque l’idée de confier ce travail à une commission. Je lui dis que, si dans votre commission il y a douze personnes cela prendra douze mois, six personnes, six mois. « Et un seul ? », me demande-t-il. Je lui réponds « un mois ». « Allez-y », me dit-il. Et j’accepte. Je lui dis qu’il faudra publier très rapidement le rapport pour donner une visibilité immédiate.

Cela se termine donc par la création de ces trois structures qui vont durer plus de trente ans.

Oui. Et chacune a bien rempli son rôle, la première s’est occupée de la prévention et de l’information, une seconde de la recherche, et le Conseil national du sida des questions éthiques. C’est tout le problème de la séquence entre l’acquis des connaissances sur une situation et la prise de la bonne décision. Il y a des moments clés qu’il ne faut pas négliger. Là, ce fut la bonne séquence, je rédige le texte, il est débattu avec le Premier ministre et ses conseillers pour éviter les désaccords, les aspects financiers sont établis et Flammarion a édité le rapport dans un délai très court. Cette organisation a provoqué des critiques, je n’avais pas produit un rapport pour le Premier ministre mais avec lui et son cabinet. J’avais fait le choix de la synthèse et cela a bien fonctionné.

Y a-t-il des combats que vous auriez aimé mener ?

Ce qui m’a plu, c’est de me m’occuper pendant cinquante ans de sécurité routière, d’avoir ce fil et de le garder. J’avais du temps, de la liberté. Je n’ai jamais rien demandé, ce sont d’abord les industriels des voitures qui sont venus me voir, puis Simone Veil qui avait vu un travail que j’avais fait sur l’alcool et les accidents de la route et qui voulait savoir ce que nous pouvions faire. Elle m’a fait entrer dans le Haut Comité d’étude et d’information sur l’alcoolisme, qui était une structure créée par Pierre Mendes France. Elle m’a ensuite demandé de travailler dans son ministère comme conseiller technique et j’ai alors eu la chance d’être formé à cette liaison entre les connaissances et la décision politique, grâce à cette femme exceptionnelle. L’acquisition des connaissances se construit dans le temps, dans la motivation, et par la relation avec d’autres activistes.

Finalement une vie de cinquante ans de lutte…

Je n’ai aucun regret. Ma femme me dit que je suis trop sûr de moi, mais les problèmes que j’ai eu à traiter étaient relativement simples et j’avais la chance d’être libre. Quand le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a refusé la proposition du comité des experts de réduire la vitesse maximale à 80 km/h, j’ai démissionné de cette structure. Il a proposé quatre-vingts décisions dépourvues d’efficacité et le nombre de tués s’est accru pendant trois ans. C’est lui qui n’était pas sûr de ce qu’il décidait.

Recueilli par François Meyer et Éric Favereau

1) La tendance à l’augmentation s’est inversée dès l’annonce [le 9 janvier 2018] de la décision d’Édouard Philippe : 104 tués en moins le premier semestre de 2018, et 96 le second [la mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2018]. (Tribune Le Monde, 4 février 2020)