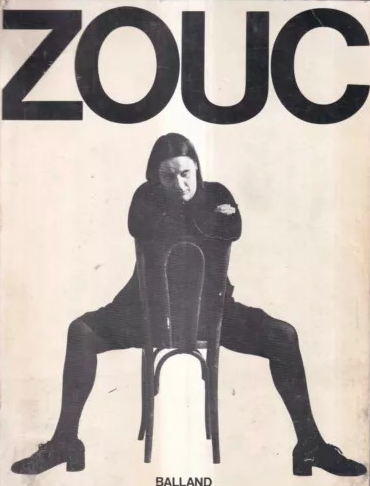

Au début des années 1970, une artiste singulière, jeune femme tout de noir vêtue, entre en scène. Dans des monologues aussi inquiétants que drôles, avec une voix sans pareille, Isabelle von Allmen s’invente Zouc.

Zouc débarque à Paris d’un village du Jura (on regardera avec plaisir son retour cinq ans plus tard filmé par une équipe de télévision suisse, Plateau Libre et impose un style unique, inimitable comme Coluche le fera plus tard. Elle offre, comme Copi avec ses dessins, un ton nouveau, d’une ironie folle mais aussi d’une immense sincérité. Car Zouc aime les gens. Ce qu’elle déteste, ce sont les institutions (école, pensionnat, prison, hôpitaux…) et tout son art est de donner à entendre les « petites voix » de tous celles et ceux que l’on maltraite, méprise, toise… à l’image de la petite fourmi, objet de l’un de ses plus célèbres sketches.

L’asile de fous

Zouc intrigue. L’écrivain Hervé Guibert, qui aime ces personnages décalés (pensons à sa rencontre avec l’actrice italienne l’actrice Gina Lollobrigida), fait un long entretien avec elle qui sera publié dans un volume illustré en 1978 aux éditions Balland, et que la collection L’arbalète chez Gallimard a réédité séparément sous le titre Zouc par Zouc. Entretien avec Herbé Guibert.

Dans cet entretien, avec H. Guibert, l’artiste évoque l’asile psychiatrique : « Ma grande baffe, mon premier vrai grand tournant, c’est l’asile de fous. J’avais 16 ans et demi. Je me suis retrouvée dans une chambre gardée à vue avec une chemise blanche sans lacet, il y avait des barreaux aux fenêtres. J’ai réagi comme un animal : j’étais raide dans mon lit comme un bout de bois et je ne bougeais pas un sourcil. Je regardais les gens autour de moi qui me paraissaient très bizarres. Je ne savais pas ce qui se passait. Un médecin est venu vers moi. Il m’a dit : « Levez un pied, mettez votre doigt sur le nez, bougez une oreille, fermez deux yeux ». J’étais tellement folle de rage de ne pas avoir un beau médecin gentil et compréhensif, j’étais dans une telle colère intérieure et un tel désespoir que j’ai décidé de ne pas parler. Je suis restée dans mon mutisme jusqu’au soir. Dès que je regardais vers la fenêtre ou vers la porte, une infirmière le notait. »

Faire avec cette différence

Isabelle von Allmen a en effet été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de Préfargier, dans le canton de Neuchâtel. Au sortir de cette hospitalisation, la jeune femme entre au Conservatoire de cette même ville puis à celui de Lausanne, puis vient à Paris. Dans ce seule-en-scène au ton tragicomique, l’artiste évoque, plus ou moins frontalement, les difficultés liées à son enfance vécue dans la campagne du Jura bernois (la religion, la ruralité, du patriarcat ou de la grossophobie). Zouc s’attarde également sur son hospitalisation à Préfargier. Sur les planches du théâtre de Montmartre, la comédienne brosse ainsi le portrait des médecins et des patient·e·s qu’elle a côtoyés à l’HP en Suisse durant plusieurs mois. Mais elle décide aussi de faire avec cette différence :

« À force de me traîner dans les hôpitaux et les asiles psychiatriques, d’écouter parler les médecins et les malades, j’ai très vite réussi à dresser mon état clinique. Je ne suis quand même pas qu’une obèse qui a besoin d’être aimée. La réaction d’une partie des spectateurs m’a révélé une chose dont je me doutais vaguement, qui est une force lointaine violente, qu’on appelle hystérie. […] J’ai toujours entendu parler de l’hystérie avec mépris. Alors je me suis dit : Bon, j’ai une dose d’hystérie, j’en ai même plutôt trois qu’une, elle est là, d’où elle vient, c’est difficile à savoir sans faire une analyse, au lieu de la réprimer et de la planquer, il vaut mieux faire avec, c’est-à-dire l’observer, l’accepter, l’aimer et l’apprivoiser. Je suis absolument consciente que certaines choses que je fais en scène, qui passent directement par mon corps, sentent l’hystérique. L’hystérie m’aide à être plus entière, elle me permet d’entrer complètement dans un personnage en oubliant, et après je me retrouve. L’hystérie est aussi une force nerveuse, une réserve d’énergie qui peut se tirer comme un élastique. Si tu tires trop, ça pète. Quand je travaille, je maîtrise très bien cette violence qui m’habite. »

Jouer avec sa folie

Le succès de Zouc est immédiat, et se prolonge avec R’allboum en 1976 et Zouc à l’École des femmes en 1985. Raphaël Tinguely, qui lui a consacré un long article, riche d’extraits, écrit :

« La première chaîne TV d’Europe, TF1, lui dédie par exemple un documentaire en 1976, réalisé par Charles Brabant (1920-2006) et intitulé Zouc, Le Miroir des autres. On y voit plusieurs extraits tirés des spectacles de l’artiste, dont une scène où Zouc rejoue une crise d’hystérie provoquée par un médecin autoritaire lors d’un examen (pseudo-)gynécologique.

On aperçoit aussi une séquence au cours de laquelle Zouc incarne un certain Dr Page, rendant visite à ses patient·e·s au petit matin après le réveillon de la Saint-Sylvestre. Sur le plateau du théâtre, les malades imagés par l’actrice sont tantôt transférés par le personnage du psychiatre – sur des bases arbitraires – dans le « quartier des agités », tantôt frénétiques à l’idée de trouver et de fumer une cigarette.

Les saynètes sont entrecoupées de plans tournés à l’hôpital psychiatrique de Préfargier. À ce titre, la caméra de Charles Brabant accompagne Zouc entre les murs de l’institution neuchâteloise, où elle a jadis séjourné, pour identifier les raisons qui l’ont conduites à parler, chaque soir, de son internement devant des centaines de spectateur·rice·s.

Opposée à toute démarche voyeuriste, Zouc défend son approche et son point de vue d’ancienne usagère de la psychiatrie comme un moyen de déstigmatiser la folie et de « décloisonner » l’asile – à supposer qu’il l’est cependant toujours été. »

Depuis le milieu des années 1980, Zouc s’est retirée. Sa figure, sa présence, sa manière de faire rire avec la folie nous manquent. Rire de nos maux, grands et petits, n’est plus au goût du jour, comme si on ne pouvait désormais n’être que très sérieux, comme si la folie, par son ambiguïté sémantique, laissait encore un espace, celui de jouer avec sa folie, quand la santé mentale interdit le rire, le rire dérangeant de celles et ceux qui souffrent psychiquement.

Philippe Artières