Yves Bertherat, 1967

C’est une histoire qui a marqué. Non seulement en raison de la personnalité du médecin qui a été tué par un patient, mais aussi de la qualité humaine des réactions du monde de la psychiatrie devant ce drame. On est si loin des réponses purement sécuritaires que l’on a actuellement, dès qu’un pareil drame survient, comme celui de Reims où une infirmière a été tuée par un malade, le 22 mai 2023.

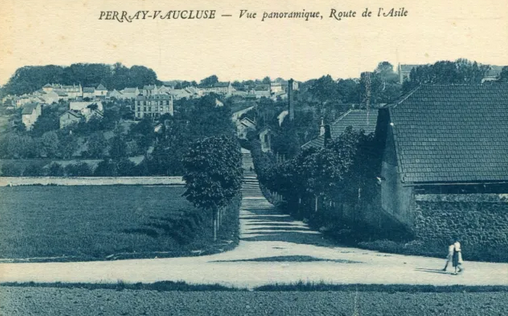

Le docteur Bertherat était psychiatre des hôpitaux. Nous étions, le 15 octobre 1967, un dimanche matin. Il avait 35 ans. Il a été tué par un malade de son service de l’hôpital psychiatrique de Perray-Vaucluse, Stanislas Capitolin, qui peu après a retourné l’arme contre lui. Comme l’écrit Georges Daumézon, cette tragédie faucha « un des meilleurs de la génération des jeunes médecins », Bertherat, et « un malade innocent », Stanislas Capitolin. Le docteur Henri Ey, au nom des psychiatres des hôpitaux, assista aux obsèques de l’un et de l’autre, « morts ensemble et également victimes de la maladie, de cette maladie qui, hélas ! reflète dans la relation du malade et de son médecin l’intolérable et pathétique malheur qu’elle manifeste ».

Voici des extraits de textes de Georges Daumézon, d’Henri Ey, de Lucien Bonnafé – qui furent publiés au lendemain de de ce drame. Les deux premiers ont été écrits au moment de l’enterrement. Le dernier provient d’un article publié dans une revue quelques semaines plus tard.

« Nous ne pouvons éliminer ce risque de notre métier »

Dr Georges Daumézon

« Les témoignages permettent de tirer trois ordres de conclusions de ce drame :

– La possibilité de réactions dangereuses de la part de malades ne peut jamais être totalement exclue. Nous ne pouvons éliminer ce risque de notre métier ;

– On peut affirmer que ces risques peuvent être réduits si les conduites des malades, les variations dans leurs attitudes, sont constamment étudiées et analysées comme cela devrait être dans une institution thérapeutique digne de ce nom ;

– Il apparaît que ce ne fut pas le cas et que ce ne peut l’être dans l’état actuel de la plupart de nos hôpitaux.

Le drame qui nous accable n’est pas en conséquence un accident imprévisible, inévitable et exceptionnel. Nous qui connaissons les lacunes et les carences de l’organisation psychiatrique savons que cet épisode n’est pas isolé. Nous sommes en deuil, il serait indécent de paraître exploiter une tragédie qui fauche un des meilleurs de la génération des jeunes médecins, un malade innocent et qui blesse grièvement un infirmier et un malade. Le rôle de l’infirmier et du médecin n’est pas de demander des comptes. Cela n’exclut aucune responsabilité. »

« Sa mort est et doit rester le modèle même du risque réfléchi de notre profession »

Dr Henri Ey, président du Syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques,

lors de l’enterrement du psychiatre

« Madame,

La solennité religieuse de ce deuil, qui dispose autour de vous l’affection et l’admiration que nous devons au courage de Yves Bertherat et à vous-même, aurait dû peut-être s’achever en s’accordant au silence et à la solitude où vous eussiez préféré pleurer, seule, avec vos petits-enfants. Mais surmontant votre immense détresse vous avez voulu laisser parler ici le drame qu’aucun silence ne peut détruire.

Les paroles qui, ici par ma simple voix, doivent monter du silence pétrifié de la mort, ne peuvent être, ne doivent être que celles dans laquelle Yves Bertherat a lié et vécu le sens de sa tragédie.

C’est la psychiatrie tout entière qui est en deuil. Ce sont tous les psychiatres et plus particulièrement ceux des jeunes générations dont il était l’exemple et le porte-parole ; c’est le personnel infirmier des hôpitaux psychiatriques ; ce sont – permettez-moi de le dire, Madame – nos malades et leur famille qui partagent votre émotion à l’instant où culmine votre douleur.

Tous nous sommes frappés, commotionnés, par l’affreux malheur qui, ôtant à Yves Bertherat sa vie, a consacré le sens que dans et par sa mort il a entendu lui donner. Ce sens que, son âme inquiète et embrasée, il cherchait éperdument à rencontrer jusque dans l’opacité énigmatique et le contre-sens de ceux qu’il s’était donné pour mission de comprendre, c’est-à-dire d’aimer malgré tout et parfois malgré eux. […]

Yves Bertherat, nous le connaissions tous comme un apôtre de la non-violence, un être frénétiquement anti-frénétique, qui ne songeait qu’à délivrer ses malades du poids de la violence qu’exerce naturellement sur eux la société dans sa « légitime défense ».

C’est ainsi que le 2 février dernier, ce soir où, ensemble, nous faisions part publiquement de nos réflexions sur la violence, il s’écriait : « L’entrée à l’hôpital psychiatrique est toujours, en son fond, un acte violent. » Il exprimait ainsi le drame qui se joue dans la conscience des médecins qui ont le devoir contradictoire de protéger la société et de secourir les malheureux contre lesquels elle prononce le langage de la juste et raisonnable violence ; somme toute, de doser leur liberté à la mesure de la pathologie de leur liberté. Car à la dramatique naturelle de la maladie mentale s’ajoute la dramatique du remède social nécessaire. […]

Celle-ci ne remet pas seulement entre ses mains la garantie de sa sécurité, mais aussi le fardeau des soins dont elle le charge et dont elle a l’obligation de lui fournir les moyens. Car les vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité qui sont l’éthique et l’honneur de notre profession, ne peuvent hélas ! suffire à nous en faire surmonter les terribles difficultés.

À sept heures et demie dimanche matin, Yves Bertherat offrait à ce malade qu’il aimait comme un frère la cible de sa vie, comme si la trajectoire de la relation qui les unissait devait convulsivement se contracter dans la suprême conjoncture du salut ou de la mort. Il a été foudroyé. Et, comme si ceux qui partageaient avec les risques et les bienfaits de son action devaient aussi partager son sort, un de ses infirmiers et un autre de ses malades étaient blessés.

À sept heures et demie, dimanche matin, est tombé ce héros de la psychiatrie moderne, de cette psychiatrie qui, dans le monde entier, entend se remettre en question et délivrer une fois de plus, après Pinel, les malades mentaux des chaînes qui trop souvent encore les rivent à leur malheureuse condition.

Il est tombé, peut-on dire, comme on le dit de ceux qui sont affrontés en service commandé à quelque danger extérieur à eux-mêmes, « victime de son devoir ». Mais celui qui plus malheureux encore que lui-même déchaînait contre lui sa violence n’était ni son ennemi ni un criminel. Il était cet autre qui faisait partie de lui-même, comme lui-même était pour lui celui qu’il ne pouvait détruire qu’en se tuant. L’événement fatal n’avait pas de fatalité.

Car si dans cette tragédie la relation que par-delà toute « raison » Yves Bertherat avait nouée résolument, s’est dénouée, hélas ! dans la mort du médecin et de son malade, dans combien d’autres cas ou d’autres circonstances psychologiques ou institutionnelles plus favorables à la résolution du conflit qui troublait l’esprit du malheureux, le lien de compréhension, le dialogue existentiel, la parole enfin libératrice ne suffisent-ils pas à détourner la violence de la force qu’elle puise dans le silence ou le désert de la communication ?

C’est, me semble-t-il, cela que pensait Yves Bertherat et qu’il aurait dit lui-même de cette exceptionnelle tragédie où a sombré à sept heures et demie, dimanche matin, sa jeune vie. Où a sombré sa vie mais non pas ses raisons de vivre. Car sa mort est et doit rester pour nous tous, non pas comme une condamnation de l’espérance qu’il a scellée de son sang, mais comme le modèle même du risque réfléchi qui est à l’honneur de notre profession pour être inhérent à la responsabilité dramatique que nous assumons et devons assumer envers et contre tout.

Pour les siens, pour vous Madame et vos enfants, pour la famille éplorée et les amis de Yves Bertherat et pour nous tous, la seule consolation doit être de savoir et de proclamer la reconnaissance que tous ceux qui souffrent lui doivent pour avoir payé de sa vie le droit d’exiger, pour eux, d’être traités non point comme d’étranges étrangers mais comme des hommes. En adressant à notre cher Yves Bertherat un suprême adieu, nous devons faire le serment de ne jamais laisser perdre la leçon héroïque qu’ont été sa vie et sa mort. »

« Tous deux, égaux dans la souffrance, sont l’objet pour nous tous d’un seul et même deuil »

Dr Henri Ey, aux obsèques du malade

« Mesdames, Messieurs,

C’est au nom des médecins et du personnel des hôpitaux psychiatriques, au nom de tous les malades des hôpitaux psychiatriques représentés par Monsieur le Président de l’UNAFAM ici présent, que je présente à la famille, aux amis de M. Stanislas Capitolin, mes condoléances attristées et que je salue sa dépouille.

Le Dr Bertherat et lui sont morts ensemble et également victimes de la maladie, de cette maladie qui, hélas ! reflète dans la relation du malade et de son médecin l’intolérable et pathétique malheur qu’elle manifeste. Il est bien rare pourtant que ces relations thérapeutiques atteignent un tel degré de violence, de cette violence qui est toujours, comme le disait le Dr Yves Bertherat, « la faillite de la parole ».

Et, en effet, sont exceptionnels ces dénouements dramatiques auxquels tout psychiatre est si virtuellement exposé qu’il ne cesse d’y songer, non point pour s’en protéger lui-même seulement, mais pour préserver sans trêve ni merci l’action libératrice qui est le seul but qu’il poursuit.

Que les deux protagonistes du drame de la maladie mentale, le médecin et le malade ensemble perdent la vie dans et par leur rencontre, constitue un événement plus exceptionnel encore. Et dans l’histoire de la psychiatrie, c’est à la mort conjointe du malheureux Louis II de Bavière et de l’illustre psychiatre Gudden que nous devons remonter dans cette généalogie du tragique pour trouver un équivalent de la catastrophe qui nous a tous si profondément émus.

Pauvre Stanislas Capitolin ! Il était venu de sa Guadeloupe il y a quelque trente ans le cœur rempli d’espoir et d’idéal, si plein d’illusions aussi qui devaient être constamment déçues au cours de son existence mouvementée ! Avec quelle amère nostalgie ne devait-il pas souvent regretter la douceur des Antilles, la douceur des siens, la douceur des paysages, la douceur de son enfance ! Et lui dont la sensibilité était si exacerbée, combien de fois n’eût-il pas à souffrir cruellement en se heurtant aux dures exigences des temps modernes, à ses difficultés, à la guerre, à l’emprisonnement et jusqu’à cette suprême épreuve que fut son placement à l’hôpital psychiatrique ?

C’est que, en effet, au moment où, à la fin de sa vie, par une sorte de convulsion fanatique de sa foi il situait son existence dans un au-delà du monde, il se retrancha de ce monde. Et c’est là qu’il rencontra l’être qui pouvait peut-être le mieux comprendre et partager ses épreuves jusqu’au moment où ils sont morts tous deux terrassés par le mal dont ils ont été les égales victimes.

Terrible drame que celui qui nous a tous bouleversés ! C’est le drame thérapeutique de la psychiatrie ; drame sans auteur pour être celui d’une condition humaine si singulière que le sens même de la violence, qui circule si généralement dans la liberté des relations humaines, y est affecté du signe d’un contre-sens absolu.

Le médecin est voué à la non-violence absolue ; et son patient à une violence absolue. […] De telle sorte que le drame virtuel de leurs relations ne peut se résoudre que par le contraire d’un affrontement, c’est-à-dire par une compénétration et une compréhension réciproques.

Cette osmose qui rétablit la communication, cette interposition d’une aire d’échanges affectifs, d’un milieu de réfraction symbolique dans les relations médecin-malade, elles seules peuvent absorber la violence cristallisée dans le délire. Nous savons bien qu’il s’agit là d’une modalité de relation qui s’établit assez souvent et assez profondément pour que, dans beaucoup de cas, elle détende, sinon expulse, la tension agressive.

Mais nous savons aussi qu’il s’agit parfois d’une tâche surhumaine où est déjoué l’élan du médecin se portant au secours de son malade.

Tel a été hélas ! le sens tragique de la rencontre du Dr Bertherat et de Stanislas Capitolin. Elle aurait dû, elle aurait pu être salutaire dans des conditions plus favorables à l’efficacité thérapeutique, mais c’est seulement dans leur mort qu’elle s’est, hélas ! consommée.

Et voilà pourquoi tous les deux, égaux dans la souffrance, sont l’objet pour nous tous d’un seul et même deuil. Nous les joignons tous les deux dans notre compassion, et puisqu’ils étaient liés par la même foi, ici, au seuil de cette église, dans notre même prière. »

« La machine infernale, c’est le système d’oppression dont la folie est victime »

Dr Lucien Bonnafé, novembre 1967

« Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » […] Au cours de l’été 1963, lorsque nous travaillions ensemble sur quelques fragments d’études nervaliennes, en prévision du congrès annuel des psychiatres de langue française, Yves Bertherat me portait un matin le texte de la dernière lettre de Nerval. Depuis ces travaux préliminaires, il avait pris le relais et nous attendions de lui un approfondissement de nos réflexions dans ce champ où s’affrontent l’oppression de l’homme, la poésie, la folie et la mort. ….

L’avènement a bouleversé les consciences, quelques-uns, fort rares, ont accusé « la société », comme une entité abstraite, comme si elle n’était pas le monde de l’homme, le monde dont chacun est responsable. Le plus grand nombre, de beaucoup, a cherché à accuser l’autre, les autres, les malades, malfaisants par nature, les administratifs persécuteurs tatillons par nature, les habitants des environs, incapables par nature de réactions compréhensives à l’égard des malades et uniquement capables de les traiter en parias, la presse, responsable par nature de l’excitation de l’opinion publique contre les fous et de la réaction exaspérée de ceux-ci contre l’accusation de dangerosité, les médecins traditionalistes, cautions par nature de l’oppression, les médecins d’avant-garde, inconscients par nature des méfaits d’un libéralisme incontrôlé, les apprentis psychiatres, insoucieux par nature des méfaits résultant de conduites irresponsables, projetées comme expression de leurs passions dans le champ clos de l’appareil de soins, les autres services, coupables par nature de commettre toutes les bévues qui n’existent pas dans le service dont on se sent à quelque degré responsable, les psychiatres « distingués » rebelles par nature aux cas dangereux et les renvoyant dans les renfermeries d’exclus, pour pouvoir faire du travail propre, etc. Il s’agissait de se défendre contre l’imputation toujours possible de sa propre culpabilité en accusant tous les autres pour pouvoir s’épargner soi-même. Et le spectacle de groupes humains à peine moins déchirés en leur propre sein que voués à s’accuser réciproquement étala largement, sous le regard consterné de celui qui demeurait lucide, la réaction du plus grand nombre. Pour un nombre bien plus restreint, il s’agissait d’accuser tout le monde et surtout soi-même ou le groupe de ses plus semblables, et ces quelques-uns étaient sans doute les plus purs et les plus proches d’Yves Bertherat. […] C’est la machine infernale qui l’a tué, et qu’elle ait tué aussi Stanislas Capitolin donne au drame le comble de son sens. […]

Ce n’est pas X, Y, ou Z, ou les ceci ou les cela qui ont tué Yves Bertherat et Stanislas Capitolin. C’est la machine infernale, c’est le système d’oppression dont la folie est victime, sous les espèces de malédiction, exclusion, réjection, proscription, ségrégation, discrimination, partition, exception, aliénation, et pour tout dire de persécution.

Alors l’homme lucide, le militant de la désaliénation, ne demande pas qui est responsable de la mort d’Yves Bertherat et de Stanislas Capitolin, et qui doit demander pardon de sa faute. Il demandera à chacun de reprendre ses esprits, de cesser de perdre la tête et de faire un effort de lucidité, pour poser le problème en d’autres termes, à un autre niveau, avec un objectif bien précis : contribuer à déraciner le mal profond, le mal qui exalte le potentiel de dangerosité que porte l’homme, au lieu de l’apaiser ; contribuer à régler leur compte à toutes les attitudes, à toutes les conduites qui, lorsque la peur que l’autre soit dangereux s’investit dans l’idée de folie, témoignent du « vouloir ne pas savoir », ce que disait Pinel au début du siècle dernier de cette « irascibilité… qui ne fait que s’aigrir par la réclusion et la contrainte », vérité pourtant accessible au plus simple sens commun. […] L’oppression du monde de la folie est là, épaisse, tenace, fuyante ; sa plus grande force, dans son effrayante inertie, est l’évidence éclatante que le combat contre elle est le plus douteux des combats, du moins quant à ses effets à court terme. Cette situation tend à décourager tout engagement dans une lutte conséquente, qui, parce qu’elle est aussi peu évidemment et rapidement gratifiante, est constamment vécue comme vaine. Elle tend au contraire à encourager toutes les formes de la complicité ou de la collaboration, depuis l’acceptation morose et servile d’un rôle de gestion loyale dans l’appareil d’oppression jusqu’à la fuite hors du système, dans le système complémentaire qui ne permet de forme de travail gratifiante que parce qu’il existe d’autre part le dépotoir dans lequel on peut rejeter la masse des proscrits. Le mécanisme qui engendre la méconnaissance de cette réalité que des solutions pratiques, faciles à réaliser, solidairement satisfaisantes pour soignants, soignés, et pour la société toute entière, sont clairement formulées est le mécanisme même de la fuite devant l’engagement dans la lutte pour la mise en application de ces solutions.

Puisse l’événement dramatique conduire un nombre croissant à prendre conscience de ces réactions de fuite, à les surmonter, à cesser de ne pas voir qu’il y a des solutions. Ainsi l’emprise de la collaboration ou de la complicité ira-t-elle vers son dépérissement, la lutte pour un service de santé mentale décent mobilisera-t-elle un nombre croissant d’engagés, et nous aurons raison de l’oppression. »