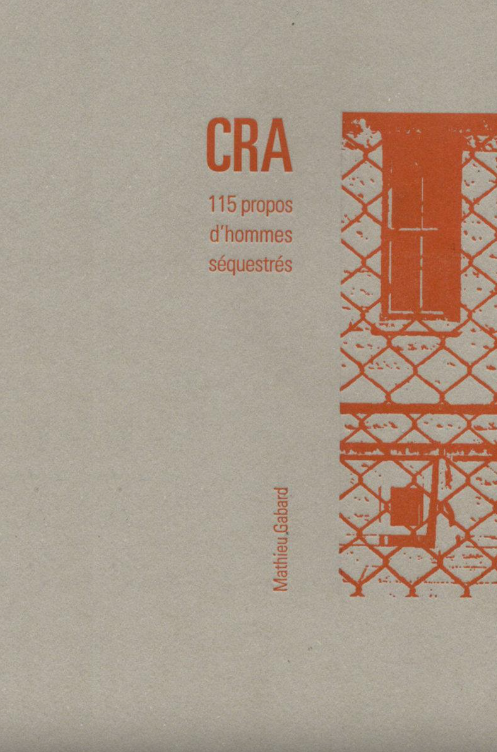

Mathieu Gabard est auteur de CRA, 115 propos d’hommes séquestrés, un livre à part, unique, où il a recueilli la parole de personnes enfermées dans des Centres de rétention administrative (CRA), avant une éventuelle expulsion.

Mathieu Gabard n’est pas sociologue, il n’est pas non plus militant quand il découvre l’existence des CRA. Il est poète. Cette découverte va être un choc et résonner avec son travail sur l’écriture et la poésie. Histoires d’engagements, histoires de poésie, il a travaillé les mots, les échanges. Extrait de la préface de Jean-Pierre Siméon : « Il y a le grand bavardage des paroles autorisées, légitimes, sérieusement officielles ou gentiment distrayantes, qui ne disent rien, et il y a les paroles qu’on va lire, empêchées, interdites, sans oreilles, qui disent tout. Elles ne racontent pas, ne décrivent pas, ne commentent pas le réel, elles sont le réel. Ordinairement empêché et sans voix. Pour une fois vous allez entendre le réel parler. La preuve : nul lecteur n’en sortira indemne. »

Pour VIF, il raconte sa démarche en deux épisodes, avec extraits à écouter.

Qu’est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux Centres de rétention administrative, et à écrire ce livre ?

C’est l’écriture qui m’a amené à découvrir les centres de rétention, pas le militantisme. J’ai travaillé à Montreuil avec Hélène Châtelain et Armand Gatti. Ça a été pour moi les origines, ça m’a appris comment lier le social, le politique, au poétique. J’ai beaucoup appris à leurs côtés, j’étais jeune, 16 ou 17 ans, quand je les ai rencontrés et ça a forgé en moi une intrication entre le poétique et le social, de manière très forte. Poétique et politique. Donc j’ai écrit, j’ai monté des pièces de théâtre, j’ai écrit des poèmes, j’ai co-créé EISPI, un collectif de poètes… Un jour, un ami me propose de venir à Marseille, sa copine faisait un mémoire en anthropologie au sujet des centres de rétention administrative (CRA). C’était à la fois universitaire et très militant. Quand j’ai débarqué là-dedans, je ne connaissais pas la situation des CRA.

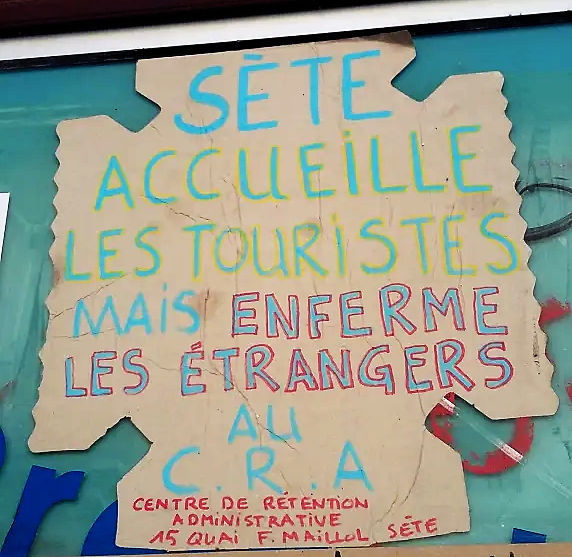

On est restés deux semaines, on était plusieurs artistes invités. Chaque jour, on faisait des visites dans le centre de rétention et au bout de deux semaines, on a fait une restitution dans un café associatif. Ça m’a prostré, mon texte était un mur, je ne savais pas comment écrire les choses. Mais ça a scellé quelque chose de fort qui me poussait à dire cette situation, celle des gens que j’ai rencontrés là-bas. Alors je l’ai fait, dans des articles de journaux de potes, dans des poèmes. Deux ans après, je suis arrivé à Montpellier et j’ai appris l’existence du CRA de Sète. Je me suis dit : bon, je vais en faire un livre, en allant, fréquemment, rendre visite aux gens qui y sont enfermés et dont la situation est assez cachée, peu sue. Je voulais le faire le plus publiquement possible. Après chaque visite, j’allais dans les rues de Sète avec mes notes et je faisais une sorte de criée, de lecture des propos que j’avais transformés, réécrits ou bien bruts, ça dépendait.

C’était un laboratoire aussi de voir comment passer de l’oral à une écriture, la mienne ou celle de ceux que j’ai rencontrés, et comment ça se confond. À partir de là, il y a eu plein d’échanges avec tous ces gens rencontrés dans les rues de Sète et les associations. On a monté une performance avec Pierre Bertrand « En attendant les avions décollent », et aussi un collectif et ma démarche s’est de plus en plus politisée. Plus je connaissais le sujet, plus il a été clair pour moi que j’étais contre l’existence des centres. On a alors monté un collectif de lutte anti-CRA, qui s’est d’abord appelé « ExCRAdition générale » et maintenant « Toutes et tous étrangers ». On a essayé de faire quelque chose, par des manifestations, des affiches, des rassemblements, par une grève de la faim en soutien aux innombrables grèves de la faim à l’intérieur.

C’est toujours à la discrétion de la police aux frontières

Comment avez-vous eu accès aux personnes enfermées ?

Avant d’arriver à Sète, j’avais fait des visites à Marseille, à Vincennes. En parlant avec d’autres collectifs en France, j’ai pu mieux comprendre comment ça se passe dans les CRA. C’est à la discrétion, très souvent, de la police aux frontières (PAF) de chaque CRA. Il y a des moments où je ne pouvais même pas rentrer avec un papier et un crayon, ils me les prenaient à l’entrée, les gardaient dans un casier. À Sète, la plupart du temps, j’ai pu entrer avec un enregistreur, mais d’autres ne pouvaient pas, c’est parfois à la tête du client. En arrivant à Sète, j’ai pris contact avec la Cimade. La Cimade a une communication visuelle sur papier, sur tracts, efficace, ludique et assez correcte niveau info et politique. Je voulais pouvoir en distribuer dans la rue. Ma première visite à Sète s’est faite avec quelqu’un de Réseau éducation sans frontières (RESF). Très ancré à Sète, RESF fait des visites dans le CRA presque chaque semaine et en fait des comptes-rendus.

Pour faire des visites, on peut donc passer par une association mais on peut aussi venir directement. Il y a des cabines publiques à l’intérieur de chaque CRA. Il faut trouver le numéro, ce n’est pas toujours simple mais c’est possible par une bonne recherche Internet (on peut les trouver ici) . On appelle et on tombe directement sur ceux qui sont séquestrés. Ensuite, il suffit d’avoir le nom d’une personne séquestrée et de venir au CRA avec une pièce d’identité pour la rencontrer. On peut aussi obtenir le nom des personnes enfermées dans le CRA en interrogeant une des associations qui s’occupent de l’aide juridique pour les CRA, ça peut être la Cimade ou une autre, il y plusieurs associations en France.

Voilà le mode opératoire mais dans la réalité, c’est toujours à la discrétion de la PAF. Dans le collectif, on a été trois à être interdits d’entrée dans le CRA. L’un très probablement parce qu’il avait fait une grève de la faim, il s’était enchaîné à un poteau devant le centre de rétention de Sète. Moi, j’ai été interdit aussi, ils n’ont jamais voulu justifier leur interdiction, même avec une lettre d’avocate, c’était à la suite d’une série de grèves de la faim dans le CRA.

J’en ai souffert dans mon corps, dans mon esprit

Comment est venue la mise en écriture ?

Pendant tout ce processus de lutte politique, je poursuivais aussi mon processus de travail sur la façon de mettre tout cela en écriture. Et venant de la poésie, j’ai utilisé la poésie pour rendre publics les propos de ces gens, ce qu’ils ont à dire, d’eux et de ce que l’État leur fait subir, l’insupportable de ce qui leur arrive, les violences qu’ils endurent à l’intérieur du CRA.

À partir de quand vous avez su que le livre allait être ce qu’il est, avec 115 propos, parfois très brefs, jamais longs. Est-ce que vous saviez d’emblée que le livre prendrait cette forme ?

Ça peut parfois excéder la page, mais c’est rare, c’est vrai. En fait, ma méthode au début a été d’accumuler le plus de matière possible. Je dis accumuler de la matière mais ce n’était pas une collecte froide, j’en ai souffert dans mon corps dans mon esprit aussi, c’était difficile même si bien sûr je n’étais pas séquestré. Et je me suis dit : je verrai bien la forme que ça prendra. J’ai l’habitude de travailler comme ça, d’écouter la matière pour voir quelle forme ça peut prendre, et aussi de lire d’autres auteurs pour voir comment je peux m’en inspirer, pour avancer.

Et il y a une découverte qui a précipité l’écriture. Grâce à Stéphane Page, écrivain montpelliérain qui anime les ateliers à la boutique d’écriture de Montpellier, un lieu d’éducation populaire, j’ai découvert la poésie américaine objectiviste, et notamment Charles Reznikoff. Reznikoff a écrit deux ouvrages majeurs : Témoignage (Testimony), à partir de comptes rendus, de procès-verbaux de tribunaux américains, et Holocauste, à partir des procès-verbaux du procès Eichmann à Jérusalem et des procès de Nuremberg. C’est ce livre qui m’a influencé pour écrire le mien.

Reznikoff a utilisé la poésie en prenant cette matière, les procès-verbaux, en la mettant en page, en ne changeant presque rien de cette écriture du procès-verbal mais en la ponctuant et en la mettant en vers. Un vers moderne, non rimé mais ponctué. C’est je crois un des désirs de ce qu’on nomme la poésie objectiviste, laisser l’objet parler par lui-même, intervenir mais assez discrètement, en étant dans la matière, en laissant apparaître, en ponctuant. J’ai lu cet Holocauste de Charles Reznikoff et j’ai été saisi comme jamais. J’avais rarement vu un document me montrant l’Holocauste de cette manière si forte et en même temps, il habitait le livre et donnait un chant, une transmission. Et en voyant ça, je me suis dit : je vais faire un pastiche, quelque chose d’un peu taquin, quoi. Mais en même temps très sérieux. Je vais faire une sorte de réécriture avec ce matériau-là. Je suis parti de cette base et ça a été extraordinaire pour moi, cette découverte et ce travail. Je dois dire que j’ai pris des libertés par rapport au travail de Charles Reznikoff, je suis parti de cette base et c’est quand même devenu autre chose.

On n’écrit pas, on te parle, et si tu veux tu écris quelque chose

Avez-vous envisagé qu’ils écrivent eux-mêmes, sans le filtre de votre mise en forme ?

C’est comme si j’avais trouvé avec cette méthode de Reznikoff la meilleure manière, pour moi, d’avoir de la déférence à l’égard de ces gens rencontrés et des propos qu’ils me donnaient. C’est comme ça que je me sentais le plus en capacité, en légitimité de transmettre ces propos. Mes premiers élans ont été de leur demander si eux-mêmes voulaient écrire, avec cette idée que je ne veux pas parler à leur place, en essayant d’être juste transmetteur. Je me suis heurté en fait à une certaine impossibilité de leur part, ils disaient ne pas bien parler français, ne pas bien écrire. Et puis, ils étaient dans de telles urgences, en panique, disant que ce n’était pas du tout le moment pour eux d’écrire quoi que ce soit. Ils m’ont souvent dit « non, on n’écrit pas, on te parle, et si tu veux tu écris quelque chose ». Donc ça m’a donné une sorte de légitimité d’utiliser l’écriture pour transmettre leurs propos.

Quel est le degré de transformation que cela suppose ?

C’est là aussi qu’il y a eu plein de questions qui se sont posées, par rapport au fait de passer de l’oral l’écrit. Une première supposition serait de retranscrire tel quel mais le « tel quel », en fait, je me suis rendu compte qu’il n’existait pas vraiment, c’est-à-dire on a un tel quel imaginé, d’une ponctuation normée, ce serait en fait la prose normée, pour dire vite, on retranscrit tel quel. Mais dans cette retranscription-là n’apparaît pas la sensation, ça aplatit, ça trahit, ça banalise.

J’ai essayé, à travers la rythmique, de faire apparaître l’atmosphère, la sensation, tout en respectant leurs propos à eux. Et j’ai aussi choisi quels propos faire apparaître dans le livre. C’est pour ça que c’est à la fois leurs propos mais aussi quand même quelque chose de moi, quelque chose que je veux dire à travers leurs propos. C’est ambigu, c’est nuancé dans le sens où j’ai fait le choix de ne pas retenir tout ce qu’ils me disaient sur leur trajet. Ce que je voulais, c’est avoir la vision de ceux qui sont séquestrés dans les CRA, leur vision à eux de cette institution française qu’est le centre de rétention, ce qu’elle leur inflige.

Parmi ceux que vous avez rencontrés, certains n’avaient-ils pas envie de se taire ?

La plupart étaient contents de pouvoir avoir accès à quelqu’un pour simplement partager un moment. Rien que ça, pouvoir un peu être là avec quelqu’un et vider son sac. Je leur disais dès le début : « Je suis écrivain, je suis outré par ce qui se passe, je veux en parler, aider à ce qu’on en parle. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? »

Certains, qui attendaient un coup de fil ou la visite de quelqu’un d’autre, ne voulaient pas trop parler, mais c’était très rare. Il y en avait quand même quelques-uns qui ne voulaient tout simplement pas me parler.

Est-ce qu’ils pouvaient craindre d’être l’objet de représailles de l’administration du CRA s’ils vous parlaient ?

J’en ai été toujours très étonné, mais la plupart du temps, non. Je le ressentais comme un courage ou une sorte de bravade, de témérité de leur part. Le sentiment qu’ils n’ont plus rien à perdre, et du coup se foutent de ce que pourra entendre la police. Parce que oui, il peut clairement y avoir des représailles de la police. Ils voulaient même parfois qu’on publie leur nom, signer leurs propos, les assumer publiquement. J’étais réticent. Pendant la grève de la faim devant le CRA qui a duré quinze jours, pour demander publiquement la libération de certaines personnes, on s’est rendu compte, en les nommant, que ça avait accéléré leur déportation.

Recueilli par François Meyer

Écouter des extraits

CRA, 115 propos d’hommes séquestrés,

Mathieu Gabard, éditions des Lisières