Juriste et sociologue, Pierre Lascoumes était chercheur et enseignant à l’Institut d’études politiques. Pour VIF, il écrit, invente, raconte des histoires autour de la vieillesse. Et des fragilités humaines. Aujourd’hui, il débute une série en trois moments.

À la recherche des vieux indignes (1)

Héloïse et les Écureuils

Dès mon arrivée « Aux Écureuils », Héloïse m’avait fait mauvaise impression. J’irai jusqu’à dire que je l’avais trouvée antipathique. Bruyante, agitée, en un mot : fatigante. Comme disait ma mère : « La vulgarité, ça s’entend de loin. »

Lors de ma première journée, deux moments avaient suffi pour que je forge mon jugement à son sujet. J’avais emménagé un après-midi, le rangement avait été vite réglé vu l’espace réduit de ma chambre provisoire : une seule commode, un mur entier d’étagères et de penderie derrière trois grands panneaux coulissants. J’attendais encore la livraison de quelques cartons avec mes livres, ma collection de gravures de montgolfières et quelques bibelots dont je jetterai sans doute la moitié. Mes robes, pantalons, blouses et manteaux étaient dans des housses, il avait suffi de les suspendre. En haut des murs, il y avait des cimaises et cela avait été facile d’y accrocher le seul tableau que j’avais conservé : un bord de mer sombre peint par un amateur en 1902, d’après une toile du paysagiste Hippolyte Pradelles. Mes enfants le trouvaient très mélancolique et ne comprenaient pas pourquoi je l’avais choisi. Pour les rassurer et égayer la pièce, j’avais aussi amené trois grandes reproductions encadrées de Rothko. Le jeune homme qui avait fait mon déménagement avait accroché cela en un rien de temps. Après son départ, j’avais fait mon lit et je m’étais reposée un moment pour m’imprégner des nouvelles odeurs et des bruits inconnus.

Avant le dîner à 19h30, je descendis faire le tour du « parc », comme disait la brochure d’accueil. En fait un joli jardin à l’anglaise, au fouillis très étudié, avec une dizaine d’arbres de taille moyenne. Pour sortir du bâtiment, j’avais traversé une grande véranda. J’évitais de regarder les corps affalés dans les fauteuils emmitouflés de châles et de plaids. En fond sonore passait une sélection de standards de musique classique, genre programme pour patinage artistique. À une extrémité quatre dames jouaient bruyamment aux cartes. Une voix grasse et enfumée dominait les autres commentant sans cesse les aléas de la partie. Le vilain mot de « poissarde » se présenta à mon esprit. Je me demandais si ce terme avait à voir avec les vendeuses de poissons des halles. Et était-ce Gina Lollobrigida, Sophia Loren ou Mylène Demongeot qui avait joué dans le film Madame sans gêne ? Après une petite marche, je m’assis sur un banc pour guetter, en vain, le passage des écureuils qui étaient censés avoir donné leur nom à cette maison. Je sortis un livre du romancier américain Ron Rash que j’appréciais beaucoup. Dans celui-ci, Un silence brutal, un shérif à quelques jours de sa retraite est obligé de s’occuper d’un meurtre. Il enquête à regret, tout en faisant ses cartons et essayant de ne pas trop penser à l’après. Moi, rien ni personne ne m’avait retenue. Après le cambriolage en pleine journée de mon appartement, je ne supportais plus d’y vivre. Comme si les cambrioleurs avaient décidé de squatter chez moi, je sentais partout leur présence menaçante. Et puis, j’en avais marre de faire semblant de m’occuper de moi, de faire des micro-courses et de la cuisine pour Lilliputien, de commencer à trier les tiroirs sans jamais aller jusqu’au bout. Mes enfants avaient insisté pour que j’engage à temps plein une Philippine. J’avais certes de quoi la loger, mais l’idée d’être encombrée d’une personne à longueur de journée m’était insupportable. La seule idée de devoir l’occuper me fatiguait déjà. Je voulais être tranquille mais rester en ville pour aller librement au cinéma, m’asseoir dans un café ou faire des allers-retours en tramway. Je visitais plusieurs maisons et à chaque fois on me disait que 76 ans c’était bien jeune pour « se retirer ». J’insistais sur mes problèmes de santé et dramatisais mes angoisses. Rien n’y faisait et, répétitivement, on me demandait de « bien réfléchir », comme si j’avais cédé à un caprice et si mes quinze ans de veuvage n’avaient servi à rien. On m’infligeait aussi des : « Qu’en pensent vos enfants ? » Étais-je déjà sous tutelle ? Jamais je n’osais dire que je voulais seulement changer de vie, me donner un nouveau cadre pour la décennie à venir, et, hélas, peut-être plus. Par chance, je n’étais pas contrainte financièrement. La pension de réversion de mon mari était supérieure à ma retraite d’enseignante. Dans une de ces maisons ruineuses, une pimbêche de quarante ans à peine en faux Kenzo osa même me demander : « N’avez-vous pas l’impression de déshériter un peu vos enfants ? » Je répondis dans un grand sourire que je l’avais déjà fait en entretenant à grand frais un gigolo sarde joueur de poker. La réplique ne la fit même pas sourire. J’étais tentée par cet établissement, très bien situé près du jardin public, mais l’échange avec cette imbécile fut rédhibitoire. Un de mes principes est de me tenir à distance de la bêtise. Vous me direz, autant aller dans le désert. Le shérif de Ron Rash trouvait un peu d’apaisement dans la nature luxuriante et les torrents du Nevada. Je devrais me contenter des quelques arbres et des plates-bandes bien peignées du « parc » des Écureuils.

Je vis s’approcher une dame de service en blouse rayée poussant une pensionnaire somnolente dans un fauteuil chromé. Je les saluais. La dame me répondit en passant : « On passe à table dans un quart d’heure, mamie. » Je me redressais en répliquant : « Je m’appelle madame Estambec ! » La vieille sembla arrachée à sa torpeur, éclata de rire en disant d’une voix nasillarde : « Vous fatiguez pas, elles nous prennent toutes pour des numéros. Moi je suis la 207 et vous ? » La dame s’indigna : « Ne dites pas cela mamie, nous vous aimons toutes. » Ce qui fit redoubler de rire la pensionnaire. En s’éloignant elle me fit un petit geste de la main, une sorte de tourniquet qui disait clairement : « Chante toujours ! »

Dans la salle à manger, on me plaça à la table des arrivantes. Nous étions trois et on nous annonça qu’une représentante des pensionnaires viendrait prendre le dessert avec nous. Nous pourrions lui poser toutes les questions que nous voudrions. Les deux autres dames étaient tout aussi embarrassées que moi. Mais nous avons évité les commentaires sur l’assiette carotte-concombre de l’entrée. En revanche, les endives au jambon reçurent quelques compliments, malgré les grumeaux et l’absence de sel. Au moment de torturer le flan aux pruneaux, la dame en face de moi laissa tomber sa cuillère : « Je ne supporte pas cette voix de gorgone. » Sans le vouloir, je fis ma savante : « Elle vous pétrifie ? » La troisième dame se pencha vers moi et dit en confidence : « C’est la cartomancienne. » En effet, trois tables plus loin, j’avais repéré la dame qui jouait aux cartes dans la véranda et qui continuait à s’esclaffer de tout et de rien devant un public conquis.

Dans les semaines qui suivirent, j’en appris beaucoup sur Héloïse. Elle avait un fan-club aussi fourni que la troupe de ses détracteurs. Lors des dernières élections des représentants des résidents, elle s’était présentée et n’avait été élue qu’à une voix de majorité. Ses ennemis prétendaient qu’elle avait acheté les votes de plusieurs grabataires que l’on avait fait s’exprimer par procuration. D’autres racontaient que la direction avait trafiqué les votes en sa faveur « parce que c’est le genre de personne qu’il vaut mieux avoir dedans que dehors ». Certains s’extasiaient en l’entendant réciter à tout propos des poèmes de Omar Khayyâm dont certains en persan ; alors que d’autres trouvaient que quand elle chantait des mélodies traditionnelles arabes pour les fêtes – ce que quelques-uns trouvaient déplacé –, elle caricaturait Oum Kalthoum avec un excès de voiles et de bracelets de pacotille. On disait qu’elle avait enseigné à l’Institut des langues orientales et fait du cabaret, avait été médium et interprète pour l’Onu lors des guerres d’Irak. Que c’était une femme entretenue qui continuait à recevoir de vieux messieurs dans sa chambre et organisait des collectes pour Amnesty et le Secours catholique. Tout le monde s’y perdait et je me disais que malgré la répugnance que j’éprouvais pour ce genre de personnages excentriques, elle était bien maligne et devait jubiler à balader ainsi son public. Durant mes trois premiers mois « Aux Écureuils », je réussis l’exploit de ne pas lui adresser la parole, ni de me faire alpaguer par elle.

Trois mois après mon arrivée, je pus intégrer ce qui serait ma chambre définitive. Comme je pouvais payer le tarif « Confort ++ », j’avais droit à plus d’espace – restons calme, 30 m², une grande chambre d’étudiante – avec un balconnet et la vue sur le « parc ». Elle avait été repeinte et j’avais pu choisir les couleurs, beige et vert mousse. « Ça me change du rose layette », avait observé le peintre. Je pus faire venir du garde-meubles une table ronde, deux chaises, un fauteuil et un meuble bibliothèque. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, on me dissuada d’amener un tapis – les vieux ça s’entrave sur n’importe quoi. Le personnel de la maison se chargea de mon petit déménagement. Le jour dit, on vint me prévenir que la chambre était prête et on me remit la clef. Lorsque j’ouvris la porte, mon impression fut immédiatement bonne. Je n’ai jamais compris pourquoi une pièce meublée paraît toujours plus grande que quand elle est vide. Sur la table, il y avait une plante fleurie avec une petite enveloppe à côté. Sans doute une gentille attention de la direction pour s’excuser du retard de mon installation. Le temps était clair, je m’installais un moment sur le balcon où la table et les deux chaises en teck que j’avais achetées chez Habitat avaient bonne allure. Il y avait encore de la place pour deux ou trois jardinières. Satisfaite, je rentrais dans la chambre pour noter les choses que j’aurai encore à acheter. Puis j’ouvris le carton qui contenait les cadres des gravures de montgolfières. Je plaçais les plus petites sur les étagères de la bibliothèque et commençais à fixer les plus grandes sur les tiges accrochées aux cimaises. On frappa à ma porte.

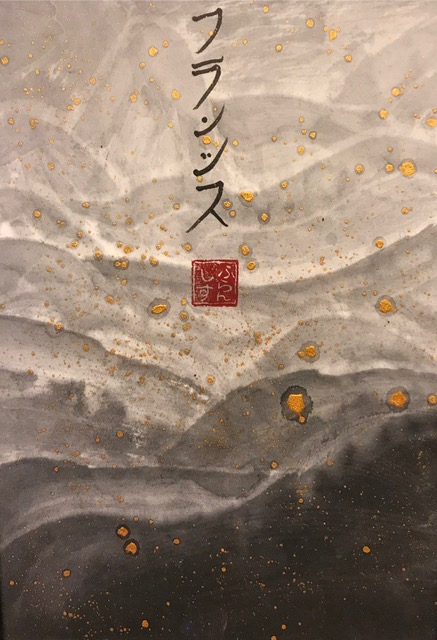

En ouvrant, j’eus un choc. Face à moi se tenait Héloïse dans une gandoura violette à passementeries argentées. Ses cheveux noirs, fraîchement teints – il y avait des traces sur son front – étaient relevés en un chignon désordonné dans lequel elle avait planté des baguettes de bois à l’extrémité dorée. Elle s’avança résolument m’obligeant à la laisser entrer : « Bienvenue au 3e étage, je suis votre voisine d’en face. Ah ! je vois que vous n’avez pas encore ouvert mon petit message. Un poème d’Omar Khayyâm, ça fait toujours du bien. L’essentiel en deux lignes. Au dos, le texte en calligraphie persane, c’est moi qui l’ai tracé. Je vous apprendrai si vous voulez, c’est plaisant à faire, mais il faut acquérir le tour de main. Pour les fleurs, je ne savais pas trop quoi choisir. Nous nous connaissons si peu. Les roses naines, c’est très cul-cul, les jacinthes un peu raides, même quand elles ont la couleur de vos yeux. Les primevères, ça fait cimetière. Alors j’ai choisi du gaura blanc. C’est un peu désordonné mais prolifique. Vous pourrez le mettre en terre dans les jardinières que vous mettrez sans doute bientôt sur ce charmant balcon. Les gaura existent aussi en rouge. Attention, ça boit beaucoup d’eau. » Héloïse tenait à la main un plateau laqué noir avec deux petits verres remplis d’un liquide ambré et une coupelle d’amendes et de pignons. « Trinquons à votre bonne installation. J’espère que nous voisinerons agréablement. » Ses yeux d’un vert aigu me fixèrent un instant. En souriant, elle avala d’un trait la boisson puis se détourna pour aller sur le balcon. J’ouvris l’enveloppe. Sur un carton se trouvait un texte écrit à la plume : « Sois heureux un instant. Cet instant c’est ta vie », au verso une belle calligraphie avec la même encre.

Je tournais et retournais la carte cherchant mes mots de remerciement. Mais j’étais tellement sidérée que rien ne se présenta à mon esprit. Héloïse revint dans la pièce au moment où je commençais à remuer les lèvres. « Tout est dans l’instant, n’est-ce pas ? Dans ma prochaine réincarnation je voudrais être poète, à défaut hirondelle. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps, vous avez à faire. Je suis contente que vous soyez ma voisine. Il y a tellement de pauvres femmes ici, pas du genre à apprécier Rothko. J’aime aussi beaucoup vos montgolfières. Votre métaphore ? S’envoler en douceur, planer, quel rêve ! Nous allons essayer ensemble, si vous le voulez bien. À l’occasion, n’hésitez pas à frapper à ma porte, je vous offrirai un thé, j’en ai un assortiment original. » En sortant, elle m’adressa un baiser du bout de ses doigts aux ongles parfaits vernis de mauve.

Pierre Lascoumes