Aïcha est magnifique. Elle ressemble à la militante noire des droits civiques, Angela Davis. Son engagement aussi. Dans les années 1970, elle avait été connue, elle l’handicapée, pour avoir entrepris une grève de la faim. « Je veux me battre, comme tout le monde, comme eux, être syndiquée comme eux, je veux que l’on me donne du travail, non pas par faveur. Aujourd’hui, on n’a que la charité », disait-elle avec force. « Les ouvriers spécialisés de Renault ont pu imposer leur côté car ils ont arrêté les machines. Et nous, qu’est-ce que l’on a et qu’est-ce que tu veux que l’on arrête ? ». Et elle poursuivait, avec vigueur : « Aujourd’hui, on est présentés comme des caractériels. Quelqu’un qui s’énerve, cela ne se fait pas, on devrait se taire ou aller autour des tapis verts pour discuter de la taille de la table. » Et encore : « Handicapée et en plus, quand tu es une bonne femme. […] Moi, quand je cherche du boulot, on me dit “Mais Madame, vous n’avez qu’à vous marier”. Déjà, les femmes ont beaucoup moins droit à la formation professionnelle, et quand tu es une femme, tu n’as plus qu’à faire le métro et faire la quête. En plus, un handicapé, ce que je trouve ignoble, l’handicapé n’est pas comme les autres, il n’a pas de vie sexuelle, personne ne pense qu’il peut avoir une vie sexuelle, qu’il puisse avoir un clitoris et que cela fasse du bien qu’on le caresse, personne ne veut nous voir comme des personnes en entier. »

Aux origines du combat

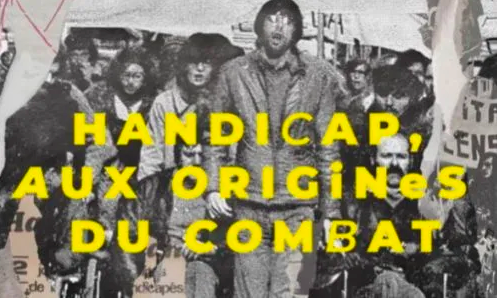

Qu’est devenue Aïcha ? Par bonheur, on la voit dans un documentaire que la chaîne parlementaire LCP a diffusé fin juin 2025, « Handicap, aux origines du combat ». Un documentaire décrivant le combat de près d’un siècle desdites personnes handicapées physiques, pour revendiquer un droit simple, celui d’exister.

On l’a peut être oublié mais il y a cinquante ans, cela s’est en effet mis à bouger un peu autour du handicap. En 1975, il y a eu le vote de la loi sur le handicap où, pour la première fois, les pouvoirs publics se penchaient sur la situation des personnes touchées par un handicap. Puis il y a eu la loi de 2005, dite « loi handicap », qui a posé le principe magnifique selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

C’est au regard de ces moments, mais surtout de ces visages de combattants d’hier que ce documentaire se déplie. Un combat oublié mais sacrément vivifiant. Pour faire vite, le mouvement autour du handicap débute à la fin de la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, avec les mutilés de guerre. Symbole du sacrifice national et face à la dette morale, mais aussi aux impératifs de la relance économique du moment, l’État – ayant cruellement besoin de bras et de « travailleurs » – va mettre en place un programme de rééducation dans le but d’un retour à l’emploi. Mais en même temps, il y a les autres, les laissés-pour-compte, ceux et celles qui ne rentrent dans aucune case. Et ils sont nombreux : le handicap est une affaire privée, intime, et à chaque fois, un fardeau familial. Il faudra du temps, beaucoup de temps, mais aussi quelques personnalités remarquables pour qu’émerge un sentiment collectif, qui naîtra souvent dans le huis-clos des centres et des foyers, dont les épidémies de poliomyélite des années 1950 ont été l’un des catalyseurs. En effet, s’y retrouvent alors des jeunes qui partagent une vie commune ; ils ont des envies, des désirs, et en particulier le souhait d’étudier puis de vivre comme tous les autres. Tout cela va peu à peu structurer des combats, puis se traduire par la nécessité d’une visibilité politique. Les années 1970, après l’effervescence de Mai 68, verront alors des mouvements inédits, comme celui des Handicapés méchants, mais aussi des combats à forte valeur symbolique comme celui contre les « quêtes » faites dans la rue, appelant à la charité. Et c’est là qu’Aïcha se démène comme aucune autre.

Toujours les mêmes défis et combats

Ce documentaire retrace ces instants faits de ruptures, de mobilisations et de revendications identitaires. Un long combat toujours pas gagné, mais l’on reste sidéré par la force des propos, la justesse du combat, et la dignité de ces militants qui portent cet engagement. Mais on reste sidéré aussi par la persistance de ces mêmes défis et combats, et l’on retrouve hier comme aujourd’hui les mêmes clivages, entre ceux qui insistent sur la reconnaissance d’une différence et celles ou ceux qui demandent la simple application des mêmes droits pour tous. Avec le sida dans les années 1990, on a retrouvé cette même tension entre l’association Aides, universaliste, et Act Up volontairement identitaire. Comme on l’a retrouvé autour du mouvement beur en 1984 qui a implosé ensuite avec SOS Racisme et des associations plus identitaires.

Qu’en déduire ? Comment transmettre ? L’histoire de ces engagements ne serait-elle qu’un disque rayé ? Il y a plus d’un an, nous avions interrogé Jean-François Ravaud, socio-épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l’Inserm et lui-même atteint de poliomyélite, sur l’histoire de ces mouvements. En lui demandant notamment les raisons de cette absence de transmission dans l’histoire des associations de malades ou de personnes handicapées, et comment l’expliquer. Il nous avait répondu : « Chaque génération a besoin de faire son histoire, et de se raconter une histoire, comme si tout commençait. Regardez aujourd’hui, où l’on parle de validisme, c’est-à-dire de racisme face au handicap, où tout serait vu à travers le prisme d’un regard de valide… Pourtant, dès 1970, un auteur évoquait déjà la validocratie et le valido-centrisme… Mais pour revenir à votre question, les chercheurs que je connais et qui travaillaient sur les premières mobilisations de malades du sida découvraient cette question. Tout paraissait neuf pour eux. C’est vrai que les personnes en situation de handicap ne se reconnaissent pas derrière le mot malade ; elles n’ont pas le même rapport avec la médecine. Leur difficulté, c’est de (ré)intégrer le monde ordinaire, elles veulent se démarquer du monde médical, mais cela n’explique pas tout. Sur la tuberculose, il y a eu un milieu associatif, et là non plus il n’y pas eu de filiation. Peut-être que chaque génération veut affirmer qu’elle est la première à ouvrir une porte ? En plus, le moment du sida a été un tel bouleversement dans les idées que l’on a insuffisamment pris la peine de se retourner et de regarder ce qui s’était passé avant. » Et il concluait, ainsi : « Ce qui m’a passionné est que la question du handicap ne pouvait pas et ne peut pas être traitée indépendamment des grands débats sociaux : nous avons les mêmes problématiques, les mêmes interrogations sur l’intégration, la ségrégation, l’inclusion, l’universalisme, l’égalité et plus généralement, sur le rapport de nos sociétés contemporaines à la diversité. »

Qui s’en souvient ? L’été dernier, au cours des Jeux paralympiques, il y a eu comme une ferveur, tous les responsables politiques ont affirmé d’une même voix que plus rien ne devrait être comme avant, affirmant faut et fort la solidarité de toute la nation pour l’égalité des droits et des places. Et que s’est-il passé, depuis ? En tout cas, il manque singulièrement, aujourd’hui, des handicapés méchants…

Éric Favereau

« Handicap, aux origines du combat », réalisé par Laetitia Maller, avec, entre autres, Jérôme Bas, sociologue, auteur d’une thèse passionnante sur l’histoire de ces mouvements ; Stéphane Zygart, ancien membre du Collectif de lutte des handicapés, Élisabeth Auerbacher et Nicolas Houguet…