Deux expositions parisiennes mettent cet été en lumière la richesse de « l’art brut » : la présentation de la collection Decharme au Grand Palais et l’exposition « Vulnérables » organisée par le psychiatre et artiste David Cohen à La Salpêtrière.

L’art brut est souvent présenté comme « l’art des fous » car historiquement, les premières œuvres ont été collectées dans des hôpitaux psychiatriques. La publication d’Expressions de la folie en 1922 par Hans Prinzhorn de l’hôpital psychiatrique de l’université de Heidelberg, ainsi que la monographie de Morgenthaler consacrée à Wölfli à Berne sont à l’origine de l’intérêt pour les productions artistiques des patients psychiatriques.

En France, Pierre Marie, Marcel Réja puis plus tard Lucien Bonnafé et Françis Tosquelles à Saint-Alban ont mis en avant la valeur artistique des œuvres de certains patients. Mais c’est Jean Dubuffet, fasciné par ces productions qui a donné un nom à l’art brut et qui l’a défini sans le limiter au contexte psychiatrique : « œuvres ayant pour auteurs des personnes étrangères aux milieux intellectuels, le plus souvent indemnes de toute éducation artistique, et chez qui l’invention s’exerce, de ce fait, sans qu’aucune incidence ne vienne altérer leur spontanéité ». (L’Art brut, fascicule n°1, 1964).

La Collection de l’art brut a été fondée à Paris par Dubuffet puis, devant le refus des institutions françaises de l’accueillir, transférée à Lausanne pour éviter qu’elle ne soit dispersée. En France, Alain Bourbonnais, soutenu par Dubuffet, a pris le relais et développé une collection présentée à Paris puis à La Fabuloserie dans l’Yonne. À la suite de Dubuffet, l’art brut a influencé la pensée et l’art moderne (Paulhan, Queneau, Éluard, Klee et les surréalistes, etc.). La collection Dubuffet reste le modèle canonique des œuvres et des artistes d’art brut. Certains d’entre eux, comme Aloïse Corbaz ou Carlo Zinelli et bien d’autres, resteront probablement parmi les artistes les plus importants de leur temps, toutes formes d’art plastique confondues. Le concept s’est ensuite étendu à des artistes marginalisés pour des raisons sociales ou atteints d’un handicap mental (c’est le cas par exemple de l’art brut au Japon). L’art brut se distingue surtout de l’art contemporain en ce qu’il n’aurait aucun besoin d’une validation institutionnelle pour s’exprimer ni d’une explication conceptuelle pour être apprécié. Dans les expositions d’Art brut, la fiche biographique de l’artiste montrant une vie cabossée se présentait en quelque sorte comme garantie, justification (ou pléonasme ?) du label « art brut » appliqué à son œuvre, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Un art exclu des circuits officiels

Le concept d’art brut ouvre de nombreuses questions. L’art brut est-il « l’art des fous » ? Dubuffet lui-même semble en douter quand il écrit « Il n’y a pas plus d’art des fous que d’art des dyspeptiques ou des malades du genou ». (L’Art brut préféré aux arts culturels, 1949). Mais est-ce que l’art brut se limite à la collection personnelle de Dubuffet ? L’art brut est une manière spontanée, existentielle, d’expression artistique qui se joue des définitions cliniques et n’est pas non plus réductible à des définitions académiques. Ce sont trois artistes reconnus comme artistes « bruts », Michel Nedjar, Marguerite Lommel et Claire Teller, qui ont fondé eux-mêmes en 1982 l’association l’Aracine dans le but de rassembler, conserver et exposer une collection d’art brut. Cette collection a ensuite été offerte au public au sein du LaM (Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut,).

Existe-t-il encore des artistes bruts contemporains alors que la critique théorique, la mode et le marché se sont emparés du terme ? Discuter ce qui fait « Art » ou pas dépasse complètement ce texte mais il ne suffit pas d’accumuler des objets et des motifs ou de noircir son inspiration pour être un artiste brut. Michel Nedjar affirme qu’il reconnaît une œuvre d’art brut au premier coup d’œil, ce qui implique reconnaître la production de l’artiste comme une « œuvre » et son inspiration comme spontanée, venue du cœur même de l’expérience humaine.

Une création spontanée, florissante, hétéroclite existe dans la lignée, mais dans les marges, de l’art brut. Ces créations avaient été nommées « Neuve Invention » par Dubuffet qui les distinguait des œuvres d’art brut. Cette création foisonne sous les noms d’« art singulier », « marginal », « hors les normes », « des interstices », « buissonnier », « Raw Vision » ou « Outsider », en fusionnant avec le Folk Art américain. Cet art est exclu des circuits officiels mais il existe dans de très nombreux festivals et salons, le plus souvent dans des petites villes, des galeries, des publications, des revues. On peut le voir à Paris, à la Halle Saint-Pierre, au Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne (Mahhsa), à la Maison rouge (malheureusement fermée). On peut aussi admirer de nombreux environnements singuliers, maisons ou jardins décorés avec exubérance par leurs habitants.

Pas de l’art-thérapie

L’art singulier ne se définit pas autrement que par, justement, le fait qu’il reflète une personnalité singulière. Ce n’est pas de l’art naïf, ni de l’art populaire, ni de l’art spirite ou visionnaire, ni de la peinture du dimanche, mais un peu de tout cela à la fois et les artistes se reconnaissent entre eux. Ils forment une communauté disparate liée par les réseaux sociaux et les rencontres dans les festivals. Ces artistes contemporains, qui sont souvent des femmes, sont liés par des liens de solidarité et d’affection.

J’ai eu la chance d’en rencontrer certaines. Elles ne se définissent certainement pas comme « neurodiverses » ni par un parcours psychiatrique, mais elles rapportent souvent des traumatismes ou des périodes de grande souffrance. Elles peuvent avoir une formation artistique, pratiquer des méthodes artisanales sophistiquées (céramique, broderie…) ou rassembler des matériaux divers, souvent textiles et de récupération. Elles disent toutes que leur art leur a sauvé la vie et permis de se construire ou se reconstruire. Une d’elles, à qui j’ai demandé les critères de l’art singulier, m’a cité « le côté fait main », l’approche principalement figurative, l’accent sur le corps humain, mais surtout, une démarche spirituelle à la recherche de quelque chose qui vous dépasse, volontiers ésotérique ou chamanique.

L’art brut ou singulier n’est pas de l’art-thérapie. La pratique artistique encadrée par des thérapeutes dans une visée diagnostique ou thérapeutique ne peut que dénaturer complètement la spontanéité et la qualité de l’art brut. Par contre, il est important de respecter la pratique spontanée des artistes vulnérables et de leur permettre de s’épanouir malgré des « besoins spéciaux », en les entourant d’un environnement favorable et en leur donnant accès à ce dont ils ont besoin. C’est le cas de quelques institutions ou d’ateliers spécifiques comme par exemple Artame à Paris, le Project Onward à Chicago ou le S Grand atelier en Belgique.

Qu’il s’agisse d’art brut ou singulier, la question n’est pas tant celle de la folie mais celle d’une sincérité et d’un engagement. Et aussi du talent qui fait que l’auteur n’est pas un suiveur mais un/une artiste dont l’œuvre, immédiatement reconnaissable, peut transmettre d’emblée une grande émotion.

Agnès Roby-Brami

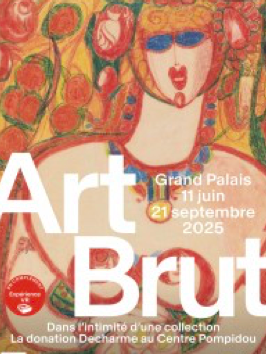

« Art Brut. Dans l’intimité d’une collection »,

Grand Palais, Paris (jusqu’au 21 septembre 2025)

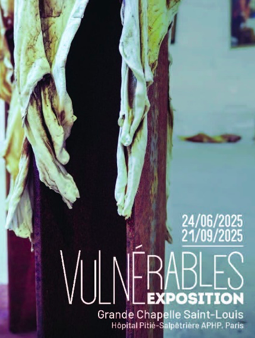

« Vulnérables »,

Grande chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris (jusqu’au 21 septembre 2025)