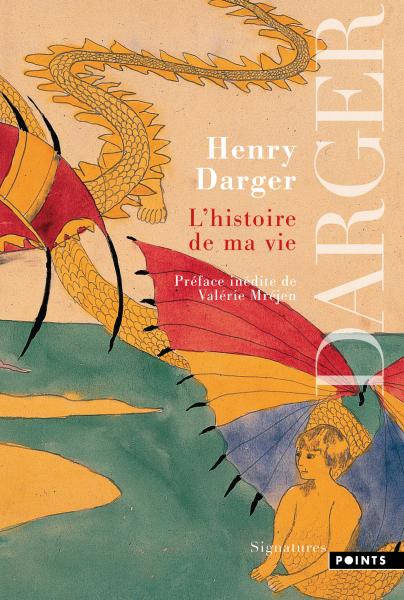

L’Histoire de ma vie

Il y a ses grands dessins colorés que l’on peut notamment voir au musée d’Art moderne de la ville de Paris, et ce petit ouvrage, publié après sa mort, un court récit autobiographique relatant son entrée tragique dans la vie, ses drames d’enfant orphelin et aussi ces images d’incendies qui viennent le hanter, et qui seront au cœur de son œuvre, assignant celle-ci à de l’art brut, tel que le définissait Jean Dubuffet.

Pour cet artiste et collectionneur, il faut entendre par art brut « des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, a peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d’écriture, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non, celles, constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe. » (L’art brut préféré aux arts culturels, 1949). En 1963, Dubuffet élargit sa définition à « des productions de toute espèce – dessins, peinture, broderies, figures modelées ou sculptées etc.– présentant un caractère spontané et fortement inventif, aussi peu que possible débitrices de l’art coutumier et des poncifs culturels, et ayant pour auteur des personnes obscures ou étrangères aux milieux artistiques professionnel. » (Notice sur la Compagnie de l’art brut, 1963)

L’œuvre d’Henry Darger s’est aujourd’hui largement affranchie de cette appartenance, surtout liée à sa biographie. La vie de Darger n’est en effet pas commune et loin de celle des artistes. Né à Chicago, en avril 1892, Henry Darger perd sa mère à l’âge 4 ans. Le garçonnet vit alors une année seul avec son père, avant d’être placé dans un foyer, puis dans une institution pour handicapés mentaux à Lincoln, une ville de l’Illinois, dont il s’enfuit après l’annonce du décès de son père. Alors âgé de 17 ans, il retourne s’installer à Chicago où il loue une chambre, 851 W Webster Avenue, dans le North Side, qu’il occupera dans la plus grande indifférence jusqu’à sa mort en 1973. Successivement plongeur et agent d’entretien dans des hôpitaux de Chicago, il meurt dix ans après sa retraite et le propriétaire de sa chambre, Nathan Lerner, un photographe reconnu, y découvre une autobiographie de deux mille pages, ainsi qu’une œuvre littéraire dactylographiée de plus de quinze mille pages, The Story of the Vivian Girls in what is known as The Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinnean War storm, caused by the Child Slave Rebellion (L’Histoire des Vivian Girls dans ce qui est connu sous le nom des Royaumes de l’Irréel…). Outre ces deux textes, Darger a réalisé plusieurs centaines d’aquarelles de très grands formats. Voisinant tout à la fois avec l’album de coloriage, de bande dessinée et la littérature enfantine des années 1900-1920, ces étranges et très dérangeantes compositions de cet homme quasi clandestin mettent en scène de petites filles au sexe masculin, les sept « Vivian Girls ». Une épopée textuelle et picturale se déroulant sur une planète imaginaire, qui relate une guerre interminable ayant pour origine la rébellion d’enfants tenus en esclavage.

Extrait de ses visions effrayantes et douloureuses :

« C’était la grande usine de balais, six cents mètres de long et quatre-vingt-dix mètres de large, dont l’extrémité ouest se trouve sur Fullerton Street, en face de la maison de retraite Sainte-Augustine, dont l’entrée principale est du côté ouest de Sheffield Avenue.

L’immeuble en feu faisait trois étages et demi. Au moment où nous sommes arrivés, l’incendie n’avait gagné qu’un quart du bâtiment, mais en dépit du combat acharné de tous les pompiers présents, l’énorme structure fut transformée dans l’heure qui a suivi, du rez-de-chaussée jusqu’aux combles, en une fournaise infernale. Le toit semblait cracher des flammes de cent mètres de long, parmi d’immenses nuages de fumée tourbillonnante aussi longs que le bâtiment. […]

J’ai été témoin d’un grand nombre d’incendies en mon temps, mais celui-ci les bat largement. Et le pire était la chaleur qu’il projetait. […] Il a fallu arroser les murs de la maison de retraite, côté nord, pour éviter qu’ils chauffent. […] Le lendemain, toute la caserne des pompiers était encore sur place. On était jeudi, jour de la Toussaint. Il a fallu, je crois, une semaine à compter du lundi suivant pour que l’incendie soit complètement éteint.

Mais pour en revenir à mon caractère et à ma nature, tous deux mauvais, je n’ai jamais supporté et ne supporterai jamais que les choses aillent mal. Je ne tolère pas la moindre douleur quelle qu’elle soit, bien qu’en fait mes souffrances soient grandes, et je veux que tout se passe conformément à mes désirs. » (pp. 68-69)

Philippe Artières

Henry Darger, L’Histoire de ma vie, traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel, Point Seuil.

Lire aussi Sahel aux volets bleus