Dès le XIXe siècle, des médecins contre la contention

On sait bien que, dès l’invention de l’asile, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, sont imaginés un grand nombre d’appareils restreignant les mouvements « désordonnés » des patients, depuis le nerf de bœuf jusqu’au collier hérissé de pointes – certains médecins prétendant même qu’on devait influencer le moral des malades à l’aide de moyens coercitifs, qui les portaient à la réflexion. Certes, Pinel a libéré les fous en coupant leurs chaînes, mais d’autres manières de les aliéner ont été pensées et mises en place de façon concomitante. On ignore ou on oublie qu’à peine la camisole, les liens et autres moyens de contention inventés, de grands médecins constatent, comme le célèbre Morel que « Négligence et coercition sont synonymes ». D’autres, tel Guislain, avancent d’autres arguments dans le sens de leur abolition : ils observent que parfois l’aliéné devient furieux et s’irrite quand on emploie contre lui des moyens coercitifs ; lorsqu’on traite celles et ceux qu’on nomme alors les maniaques avec plus de douceur et d’humanité, l’extrême fureur devient chez eux beaucoup plus rare. Magnan, quant à lui, dans une leçon sur les complications de la manie, avance qu’en dehors de la manie épileptique, qui d’ailleurs est fort rare, il ne lui était plus arrivé de constater la fureur à l’admission, depuis « l’établissement du non-restreint ». En outre, l’un des risques soulignés par certains aliénistes est celui de la vengeance des patients soumis à la contention : « Un délirant chronique en proie à des hallucinations pénibles, où les moindres gestes, les moindres signes suffisent à lui suggérer l’idée d’ennemis imaginaires, comment n’en verrait-il pas un dans celui qui lui ravit sa liberté physique et le met en quelque sorte à la merci de ses persécuteurs ? À plus forte raison, comment pourrait-il accorder sa confiance au médecin qui, au lieu de consolation et de paroles encourageantes, le fait au contraire attacher comme un coupable et un malfaiteur ? » La remarque résonne étrangement avec notre présent.

Un autre argument est aussi avancé : des patients déjà pour la plupart si durement éprouvés par des souffrances et des angoisses qui résultent de leur maladie, peuvent être poussés plus avant dans leur dégoût de la vie par ces traitements dégradants, jusqu’à en avoir des idées de suicide. Loin d’être thérapeutique, la coercition augmenterait le mal-être.

Reste que dans nombre de traités de la fin du XIXe siècle, la camisole et les liens sont recommandés et que leur usage est une pratique commune dans bon nombre d’asiles départementaux. Aussi, des voix s’élèvent pour condamner ces pratiques comme le docteur Manuel Tagle y Alfonso, disciple de Magnan, dans un texte intitulé Contribution à l’étude du non-restreint publié à Paris en 1885. L’intérêt de ce petit essai est qu’il condamne la camisole comme la fixation au lit en raison des conséquences physiologiques qu’elles provoquent. La question n’est pas morale, mais médicale : au lieu de protéger les patients, les moyens coercitifs les mettent en danger. Mais laissons la parole à ce médecin.

Philippe Artières

La camisole de force

« Elle est malheureusement trop répandue et trop connue, pour que nous croyons devoir en faire ici la description. Aussi essayerons-nous plutôt de discuter les graves inconvénients qu’elle présente, et de démontrer que les avantages qu’on lui attribue sont tout au moins problématiques.

David Macbride paraît avoir été le premier à la décrire ; il l’appelait « l’habit serré ».

Vers la même époque, W. Cullen estimait que le moyen le plus commode pour maintenir les aliénés était « une chemisette serrée ». En France, c’est Ph. Pinel qui, le premier, a décrit et vulgarisé la camisole. Nous avons dit combien il avait dû lutter, pour la substituer aux chaînes et aux autres procédés plus ou moins barbares, jusqu’alors en usage. En province, Esquirol et plus tard Ferrus se sont efforcés de leur côté de propager et de faire entrer dans la pratique les idées émises par leur illustre prédécesseur.

Le grand argument invoqué par les partisans des moyens coercitifs est l’impossibilité dans laquelle on se trouverait, dans les asiles surtout où le personnel, faute de ressources pécuniaires, doit être nécessairement restreint, de protéger les aliénés contre leurs propres violences et contre celles qu’ils sont susceptibles d’exercer envers leurs camarades.

[…] l’emploi de la camisole n’est pas aussi inoffensif qu’on le croit généralement, et qu’il présente des dangers réels, qui paraissent être méconnus par un trop grand nombre de médecins. Tout d’abord, il faut avoir vu procéder les gardiens pour avoir une idée des luttes terribles que nécessite la plupart du temps l’application de ce moyen de coercition ; Morel a été plusieurs fois témoin de ce fait, et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici ce qu’il écrivait à ce sujet : « On a cité ce qu’a d’odieux la coercition par les mains des infirmiers, et je suis parfaitement de cet avis. Mais croit-on qu’il soit possible de mettre la camisole à certains aliénés récalcitrants, sans employer la force des mains et des bras, sans entrer en un mot en lutte avec eux ? J’ai plus d’une fois été le triste témoin de ces luttes, alors que la croyance à la nécessité de la camisole était invétérée dans nos asiles. Des infirmiers vigoureux se saisissaient d’un aliéné et le terrassaient. Ils lui plaçaient un genou sur la poitrine au risque de lui casser les côtes (c’est dans une circonstance de ce genre que le Dr G., placé à l’asile de X., eut le sternum brisé par le genou d’un infirmier, et qu’il en résulta pour lui une infirmité incurable) et lui enveloppaient la tête avec un tablier au risque de l’étouffer. Ce n’est que lorsque l’aliéné épuisé par ce duel inégal se rendait enfin, que l’on pouvait parvenir à le camisoler. »

Quand on fait observer aux partisans de la camisole que les infirmiers en abusent fatalement, ils ne manquent jamais de répondre avec assurance, qu’il n’en peut être ainsi, l’application ne pouvant en être faite que par ordre du médecin. En parlant de la sorte, nous sommes intimement convaincus qu’ils sont tout à fait de bonne foi, mais ce dont nous ne sommes pas moins convaincus, c’est qu’ils se font illusion à cet égard. Sans doute, il en devrait être ainsi ; mais est-ce possible d’exercer une surveillance assez suivie pour empêcher ces abus ? Aussi que se passe-t-il ? Un malade est un peu agité, ou bien c’est un mélancolique qui cherche à se faire mal ; vite on lui met la camisole ; on est ainsi tranquille sur son compte, et dès lors on n’a plus à s’en occuper. Interrogez les infirmiers à cet égard, ils ne manqueront jamais de trouver une excuse qui ne soit excellente. Pendant la nuit la surveillance est encore plus difficile, je dirai même presque impossible. « J’ai vu mettre la camisole, dit Morel, pour les motifs les plus futiles, pour une simple menace non suivie d’effet, pour un propos injurieux, pour le refus ou la mauvaise volonté, mise à travailler ou à manger, et j’ai pu constater que l’irritabilité de certains gardiens, leur paresse, leur mauvais vouloir, exagéraient, à leur insu même, les dangers provenant de l’état mental de certains aliénés. […]

Mais voici qui est encore plus grave, et qui à lui seul suffirait à faire proscrire l’usage de la camisole. Certains aliénés, tels que les alcooliques, ceux atteints de délire aigu, les paralytiques avec bouffées congestives, les maniaques (et ce sont là les circonstances où la camisole est le plus souvent employée) doivent jouir, plus que tout autre, de la liberté pleine et entière de leurs mouvements respiratoires. Si chez ces malades déjà débilités et prédisposés aux complications pulmonaires, on vient à entraver cette fonction, en étreignant la poitrine et en immobilisant les côtes, est-il possible d’admettre qu’on fasse une thérapeutique rationnelle ?

Nous venons de dire combien l’emploi de la camisole était préjudiciable au jeu des organes respiratoires ; nous devons ajouter qu’il ne l’est pas moins aux fonctions cutanées, qui sont nécessairement gênées sinon complètement abolies, sous cette enveloppe de forte toile, dont on fait usage pour la construction de cet appareil. »

Des lésions cutanées sont aussi quelquefois la conséquence de cette pratique. À ce sujet, M. Magnan s’exprime ainsi dans l’article Camisole du Dictionnaire Dechambre : « Son application prolongée amène, par les pressions et les frottements sur les parties saillantes, des excoriations, des eschares, des phlegmons et quelquefois des dénudations osseuses, plus particulièrement au coude où elles peuvent être suivies de nécrose de l’olécrâne. »

Nous avons été témoin d’un fait semblable à l’Admission de Sainte-Anne, en 1883, chez un malade alcoolique venant du dehors. Cet individu n’était sous camisole que depuis quelques heures, et cependant il présentait déjà au niveau d’un des coudes un hygroma aigu, avec ouverture de la bourse séreuse et écoulement de sérosité, et de pus ; de l’autre côté, la même lésion était en train de se produire et se serait certainement développée si la camisole n’avait été enlevée. Supposons que ce malade soit entré dans un asile où la camisole est encore en faveur, vu l’état d’excitation qu’il présentait, la lésion du coude serait certainement passée inaperçue, un phlegmon se serait développé, qui aurait entraîné la dénudation osseuse, et finalement peut-être l’ouverture de l’articulation. Ces cas ne sont pas rares ; M. Magnan en a recueilli un certain nombre d’exemples dans sa pratique.

Pour ne rien omettre, nous signalerons encore l’œdème des membres thoraciques et les empreintes ecchymotiques que laisse sur le dos des malades le gros lacet qui ferme là camisole en arrière.

Fixation aux lits

Il nous reste maintenant à parler de la fixation au lit, dont les conséquences sont plus graves encore et plus désastreuses que tous les autres moyens coercitifs.

Les anciens se servaient de liens pour fixer les malades au lit. Pendant tout le Moyen Âge et jusqu’à Pinel, c’était à l’aide de chaînes qu’on obtenait ce résultat.

Macbride, dans le même but, conseillait, après avoir appliqué la camisole, de passer sur la poitrine une large sangle fixée au bois de lit, et même chez les aliénés dangereux d’immobiliser les pieds à l’aide d’entraves. Pinel avait adopté un système analogue, mais il ajoutait qu’il ne fallait pas en user plus de quelques jours.

Heinroth avait imaginé une large ceinture en cuir, serrée autour du corps, et munie sur ses parties latérales d’anneaux où passaient des cordes à l’aide desquelles on pouvait fixer le malade au bois du lit. Les mains étaient retenues par deux bracelets en cuir cousus à la ceinture et les jambes par des entraves.

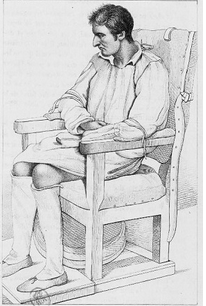

À la Retraite d’York, on se servait d’un appareil assez compliqué dont nous allons donner la description en quelques mots : une longue sangle en cuir étendue longitudinalement sous le malade était fixée à la tête et au pied du lit par deux crochets. À 14 pouces de l’extrémité supérieure et à 21 de l’inférieure étaient cousues en croix deux autres sangles moins larges. La supérieure portait à chacune de ses deux extrémités une courroie munie d’une boucle par laquelle on pouvait assujettir les bras ; la sangle transversale inférieure présentait une disposition analogue pour immobiliser les jambes.

Aujourd’hui, ces différents systèmes ont fait leur temps et l’appareil le plus généralement employé est la camisole fixée au lit par des courroies. Déjà Daguin et surtout Georget en 1820, quand il écrivait « Rien n’augmente la fureur, comme le repos forcé », avait fait quelques timides tentatives pour mettre en évidence les inconvénients et les dangers du procédé, et en 1830, Foville publiait l’observation d’un malade qui mourut asphyxié par le fait de la fixation au lit ; ce malade s’étant penché sur le côté, fut trouvé suspendu en quelque sorte aux courroies postérieures, qui serraient très fortement le bord supérieur de la camisole autour du cou.

Notre excellent maître M. Magnan avait été également à même, pendant le cours de son internat, d’observer des cas de mort survenus dans des circonstances analogues ; aussi en 1870, il se prononçait, le premier en France d’une façon catégorique, contre cette pratique aussi dangereuse que barbare, et exposait les inconvénients de son application dans les termes suivants : « Le malade est étendu sur le dos ; grâce à la camisole, il y a déjà une gêne notable à la base du thorax ; les fausses côtes et les deux ou trois dernières côtes sont notablement immobilisées. Pour maintenir la partie supérieure du corps, on passe à travers les deux anneaux situés au niveau des régions sus-claviculaires des liens qui sont attachés en bas et en arrière à la tête du lit ; de plus, afin d’empêcher le malade de glisser, on pousse l’oreiller entre les cordons qui passent dessous et la tête qui s’applique et repose dessus, de sorte que toute la partie antérieure et supérieure de la camisole se trouve tendue sur les parties correspondantes du thorax qu’elle immobilise. La poitrine ainsi resserrée à la base et au sommet, ne permettant plus qu’un jeu insuffisant des parois thoraciques, le diaphragme exagère ses mouvements et produit une respiration abdominale qui supplée jusqu’à un certain point à l’imperfection de la respiration thoracique. Mais le malade se sentant retenu dans le haut du corps devient d’autant plus remuant, lance les jambes de tous côtés ; on rapproche alors celles-ci, et les pieds munis d’entraves sont fixés à l’extrémité inférieure du lit. De là une tension des muscles des parois abdominales, qui gêne l’abaissement si nécessaire du diaphragme.

Enfin de fortes alèses, jetées sur le ventre et les genoux, sont assujetties de chaque côté du lit ; cette dernière précaution complète l’ensemble des moyens si bien combinés pour arriver peu à peu à l’asphyxie, ainsi que le démontre à l’autopsie, l’examen des organes. Que dans cet état le malade vienne à se débattre, qu’il fasse quelques efforts, la face s’injecte rapidement, les yeux sont brillants, les jugulaires turgescentes se désemplissent avec peine, le cou gonflé s’étrangle contre le bord rigide de la camisole. Sans compter les cas où le malheureux patient, cherchant à se dégager, finit par glisser sur l’un des côtés du lit, le larynx, poussé alors par tout le poids du corps contre le rebord de la camisole, devient le siège de graves lésions. »

En 1874, M. Rouhier confirmait cette opinion et signalait de son côté les inconvénients de la camisole dans les affections aiguës. Pour la fièvre typhoïde en particulier, il rappelait que Louis, dans un certain nombre de cas, avait constaté une aggravation notable de symptômes à la suite de son application.

Plus récemment encore, M. le Dr Briand, dans son excellente thèse sur le délire aigu, affirmait que dans cette affection surtout, l’usage de la camisole était essentiellement dangereux, et déclarait que les quelques guérisons qu’il avait été à même d’observer pendant le cours de son internat à l’Admission, lui avaient laissé l’intime conviction que l’issue favorable était due en grande partie à l’absence de tout moyen coercitif, et surtout pendant la période la plus aiguë du délire. »

Extraits de Contribution à l’étude du non-restraint, Manuel Tagle y Alfonso,

Paris, 1885 (83 p.)